記事内にプロモーションを含むことがあります

こんにちは!ぬいぺです。

今回は

手縫いの縫い方を極めたい人

手縫いの縫い方を極めたい人

こんな悩みにお答えします。具体的には、

- 基本的な手縫いをおさらいしたい

- ミシンがないけどお裁縫をしてみたい

なんて思っている人の参考になるかと٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

手縫いっていろんな種類があるんですが、なかなか独学じゃ気がつかないんですよね。わたしも専門学校や縫製工場で身に付けた縫い方がたくさんあります。

そこで今回は、小学校の家庭科で習った縫い方の”基本のき”から応用編まで、わたしが「覚えておいたら便利!使える!と思ったやり方を集めました。

おうちで過ごす時間が増えているので、趣味でお裁縫をはじめるきっかけにもなれば嬉しいです(*^^*)

写真を多く使って説明しているので、画像が表示されないことがあります。

その場合は「更新ボタン」でページを更新してくださいm(_ _)m

もくじ

手縫いの種類ってどんな縫い方がある?

手縫いにはいろいろな種類があります。たくさんあってきりがないのですが、知っていたらお得な縫い方をわたしの独断と偏見でピックアップしてみました(^^)

手縫いの種類はざっくり3つに分けられます。

- 基本の縫いあわせ

- まつり縫い

- かがり縫い

基本の縫いあわせ

2枚以上の布を縫うときに使ういわゆる普通の縫い方です。基本の縫いあわせには、

- 並縫い

- ぐし縫い

- 半返し縫い

- 本返し縫い

の4種類あります。とくに「並縫い」は基本中の基本の縫い方なので、「家庭科で習った!」と記憶に新しい人も多いのではないでしょうか?

「ぐし縫い」は並縫いを細かくしたもので、洋裁ではギャザー寄せで活躍することが多いですね。

「本返し縫い」と「半返し縫い」は並縫いよりも丈夫に仕上げたいときに使います。

ぬいぺ

ぬいぺ

まつり縫い

まつり縫いはすその始末に使います。表に縫い目を目立たせたくないときに便利!

- 普通まつり(たてまつり)

- 流しまつり

- 奥まつり

- コの字まつり(渡しまつり)

- 千鳥がけ

5つの縫い方がありまして、糸のかけ方によって使い分けます。

ぬいぺ

ぬいぺ

千鳥がけ

「千鳥がけ」は折り代を布端のまま縫い付けます。

わたしはフレアスカートのすそ上げとか、柔らかい風合いかつ丈夫に仕上げたいときに使っていました。

かがり縫い

「かがり縫い」は布端を巻くように縫います。布端をほつれないように処理したり、破れた部分を閉じるお直しにも便利(^^)

似たような縫い方に「ブランケットステッチ」がありますが、手縫いならではのぬくもり感ある縫い目が特徴で、フェルトのマスコットを作ったり、アップリケをつけるときによく使われます。

縫い方の種類を覚えるメリット

このように一言で手縫いといっても縫い方や縫うシーンはいろいろあって、どのような作業をするかでぴったりな縫い方が違います。

手縫いの種類や縫い方を覚えると作品を仕上げる幅も広がるし、洋服のほつれもチャチャっと直せるようになりますよ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

個人的に縫い方のバリエーションを知っておくと、生地にあわせて仕上がりにあった縫い方が思い浮かんだり、お裁縫の技術がUPするのでおすすめです。

ぬいぺ

ぬいぺ

【すべての手縫いに共通】玉結びと玉止め

すべての手縫いに共通しているのがこれ。縫い始めの最初は「玉結び」、縫い終わりには「玉止め」をします。

ぬいぺ

ぬいぺ

玉結びの作り方

まず、縫い始めの糸が抜けないように結びます。

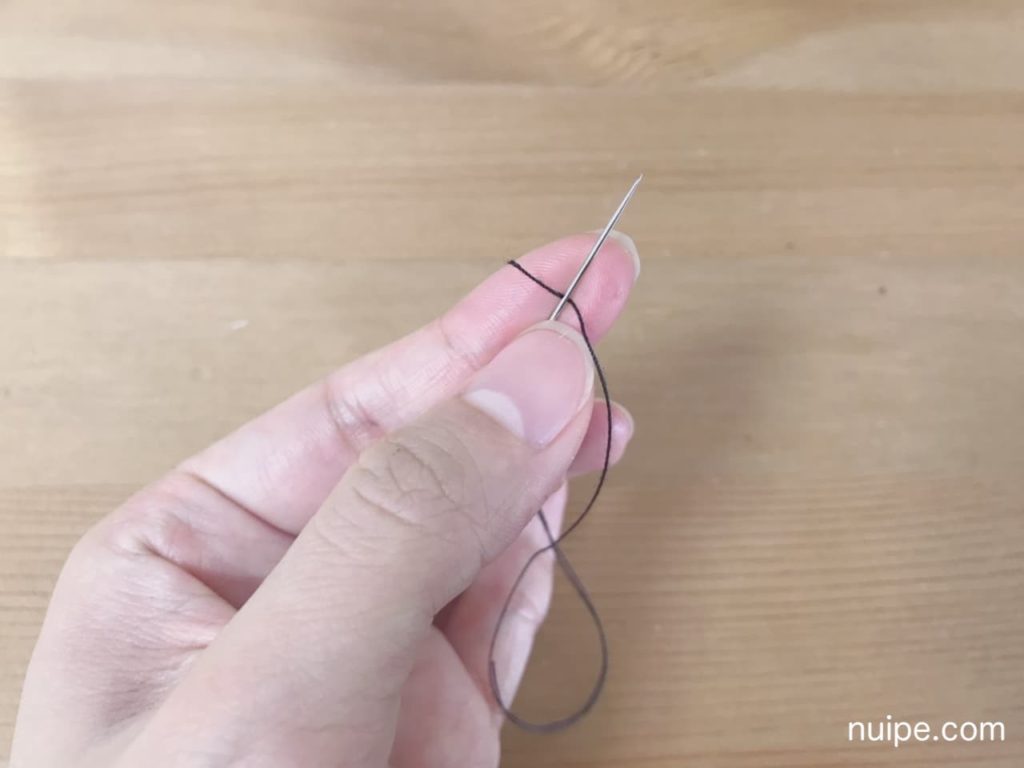

糸を人差し指の上におき、針で押さえて、

針に糸を2回巻きつけます。

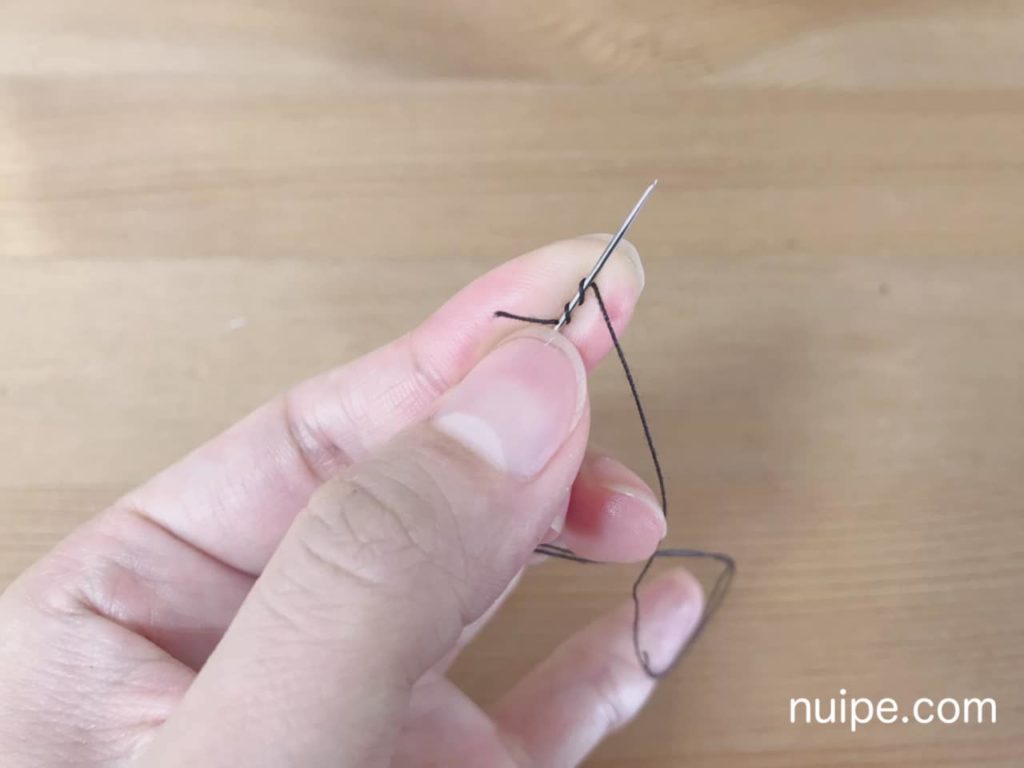

巻きつけた糸を指で押さえながら、糸を引けば…

玉結びのできあがりです(^^)

これは家庭科の授業で習ったやり方なんですが、指だけで玉結びを作る方法もあります。

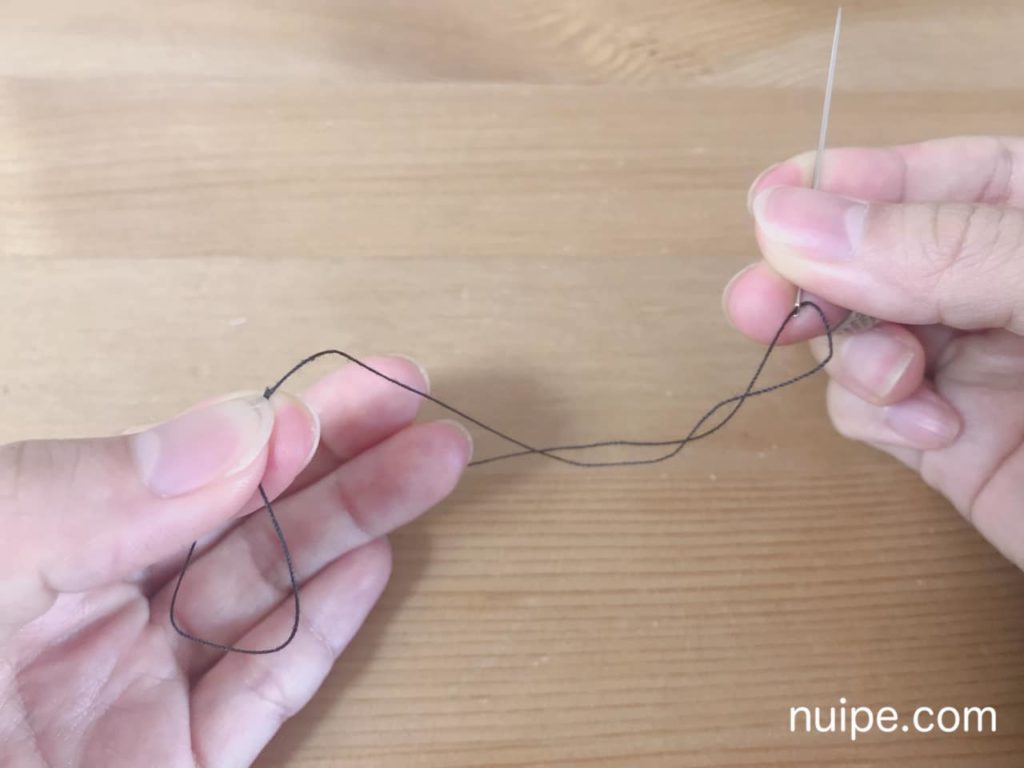

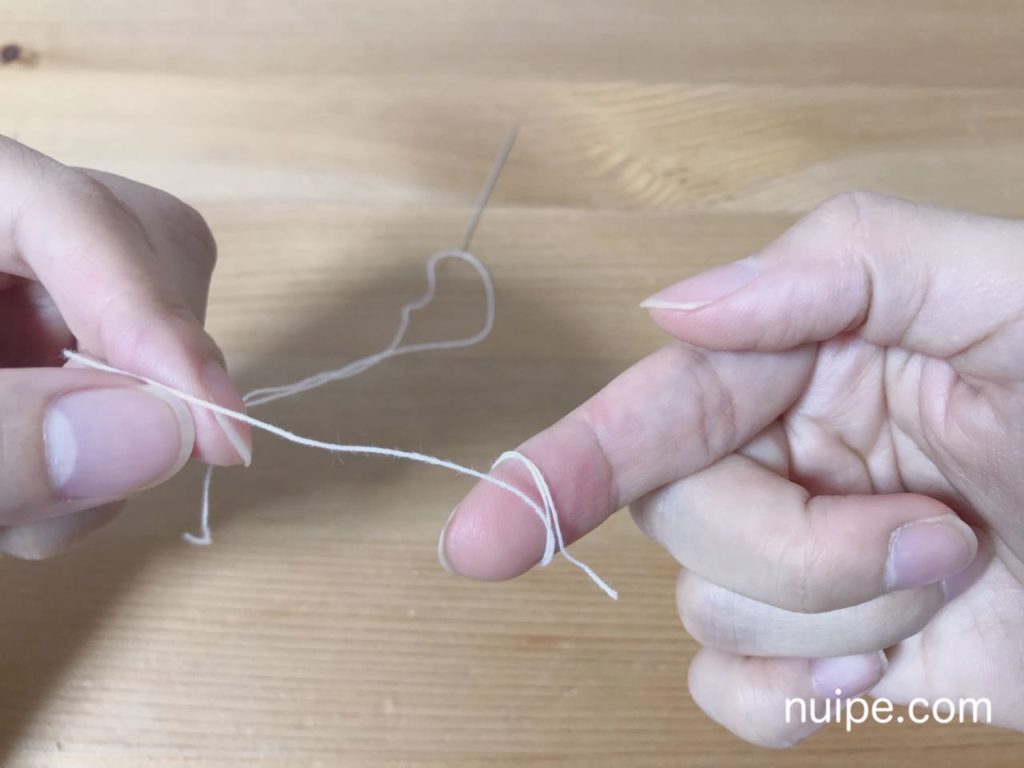

糸端を2~3回人差し指に巻きつけ、

巻きつけた糸を親指でこすります。

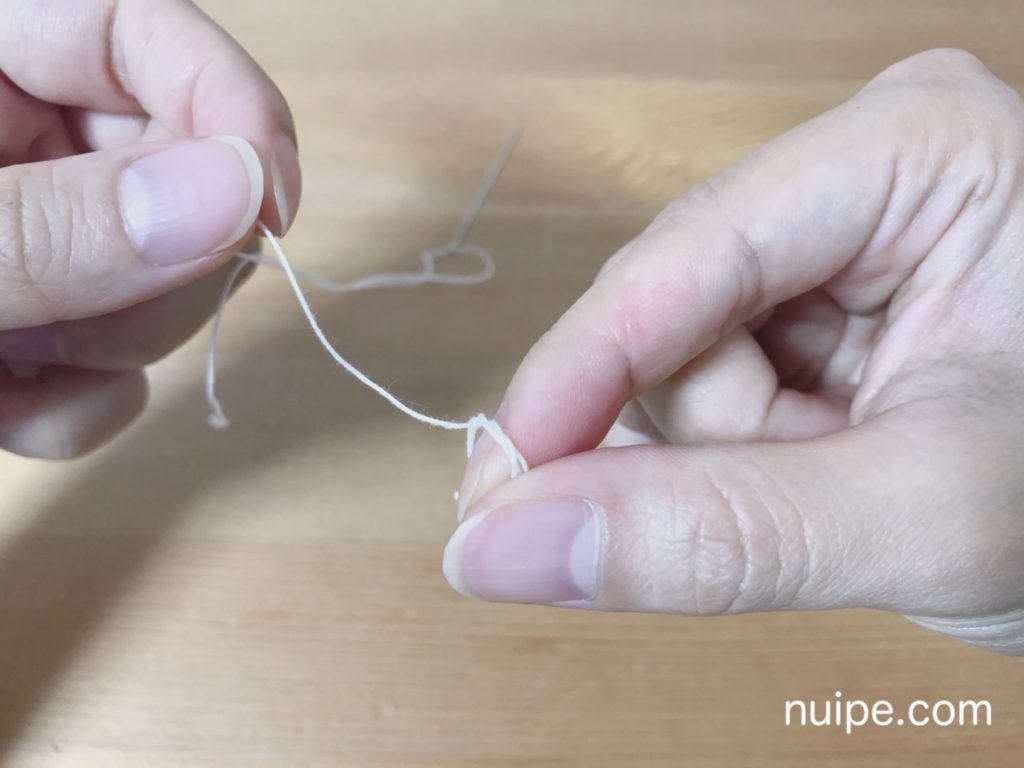

糸を人差し指からはずし、

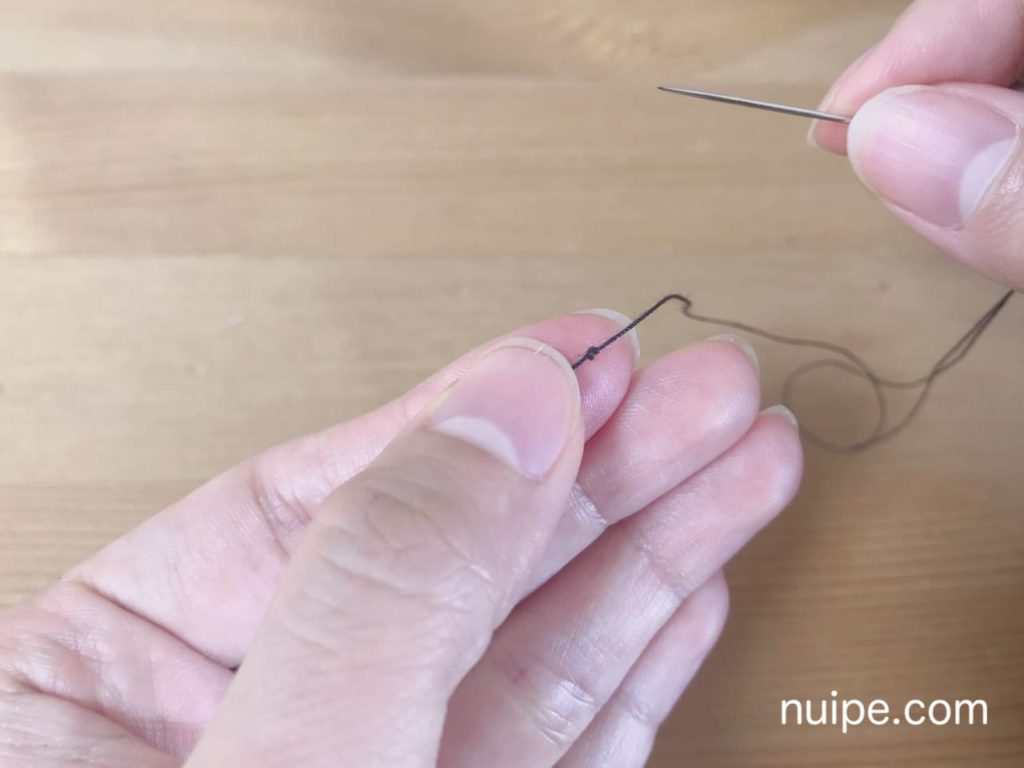

糸をギュッと引けばできあがりです♪

慣れるとこっちの方がはやいっ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

玉止めの作り方

裏で玉止めをして糸が抜けないようにします。

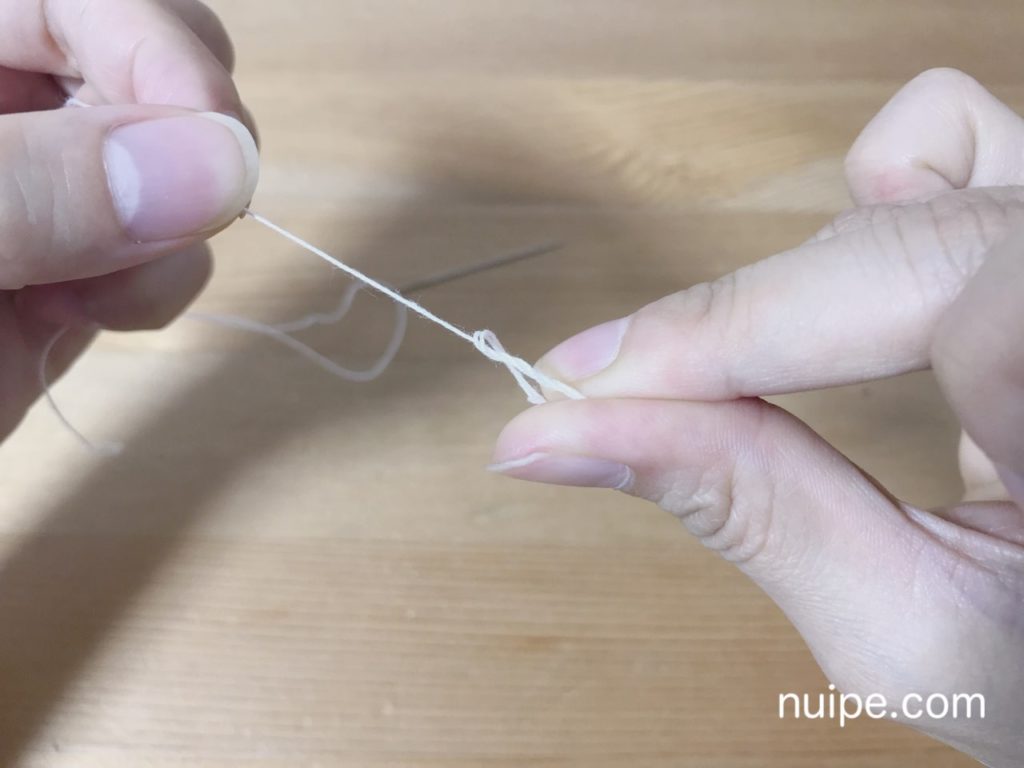

縫い終わりに針を当てて、指で軽く押さえて2~3回糸を巻きつけ、

巻きつけた糸を指で押さえて、糸を引き、

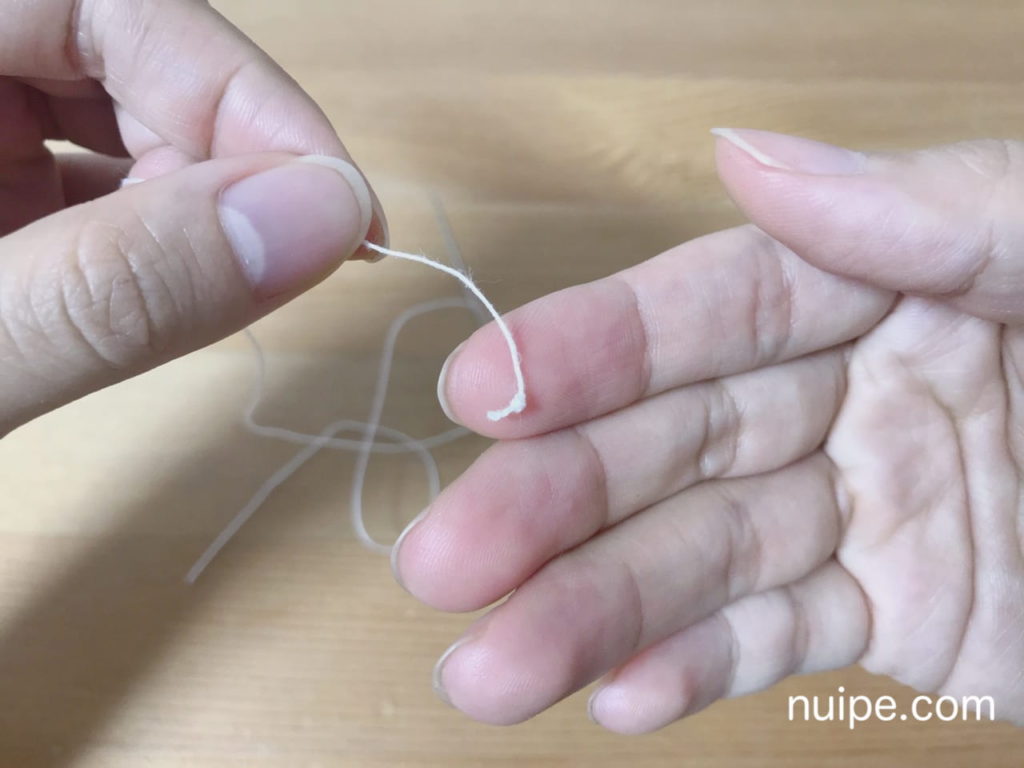

玉止めのできあがりです。

玉止めした後にすぐとなりの布をひと針すくってから糸を切ると、糸端が隠れてより抜けにくくなります。

基本の縫いあわせ【縫い方の種類】

- 並縫い

- ぐし縫い

- 半返し縫い

- 本返し縫い

まずは基本の縫い方から(*^^*)

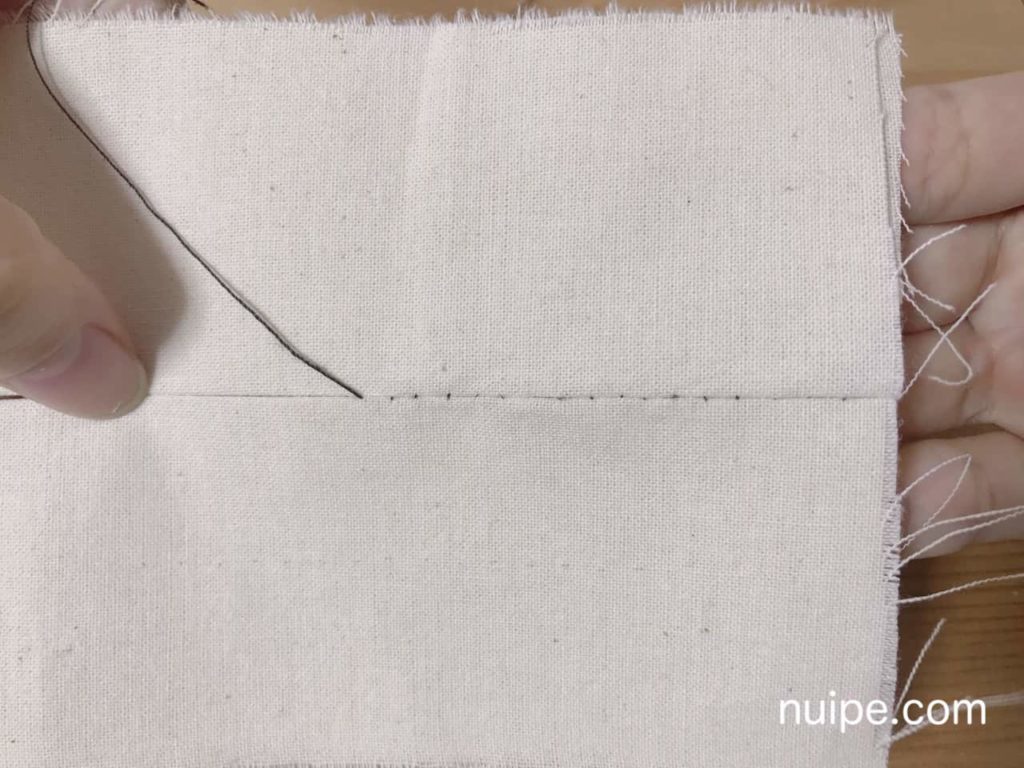

並縫い

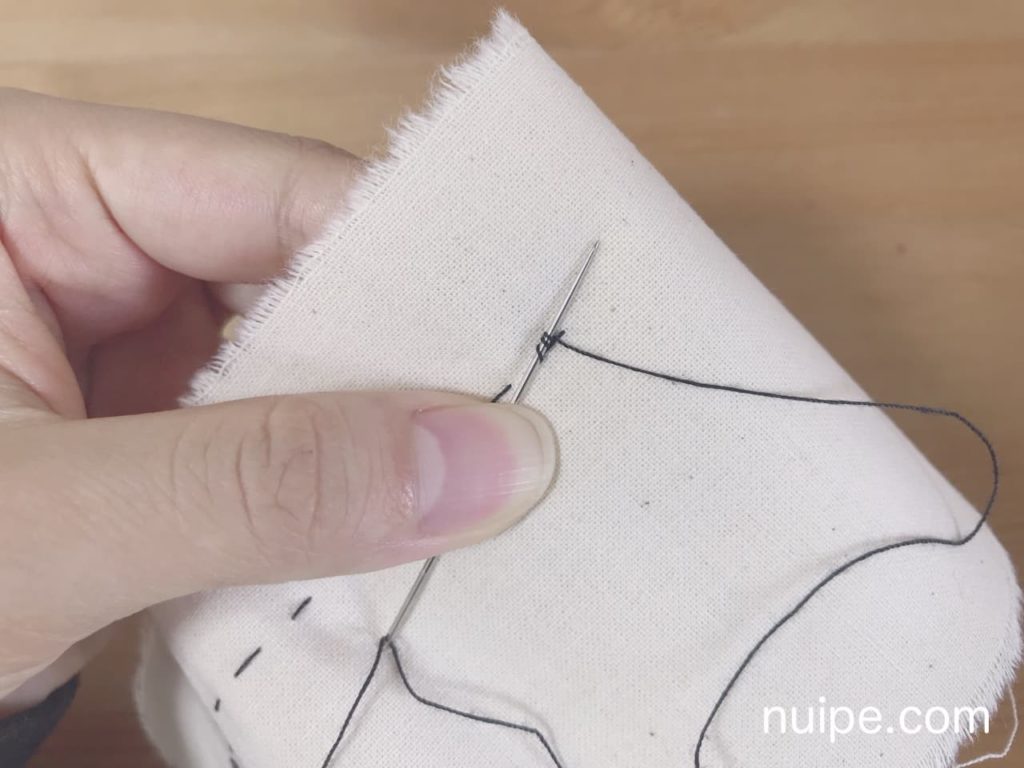

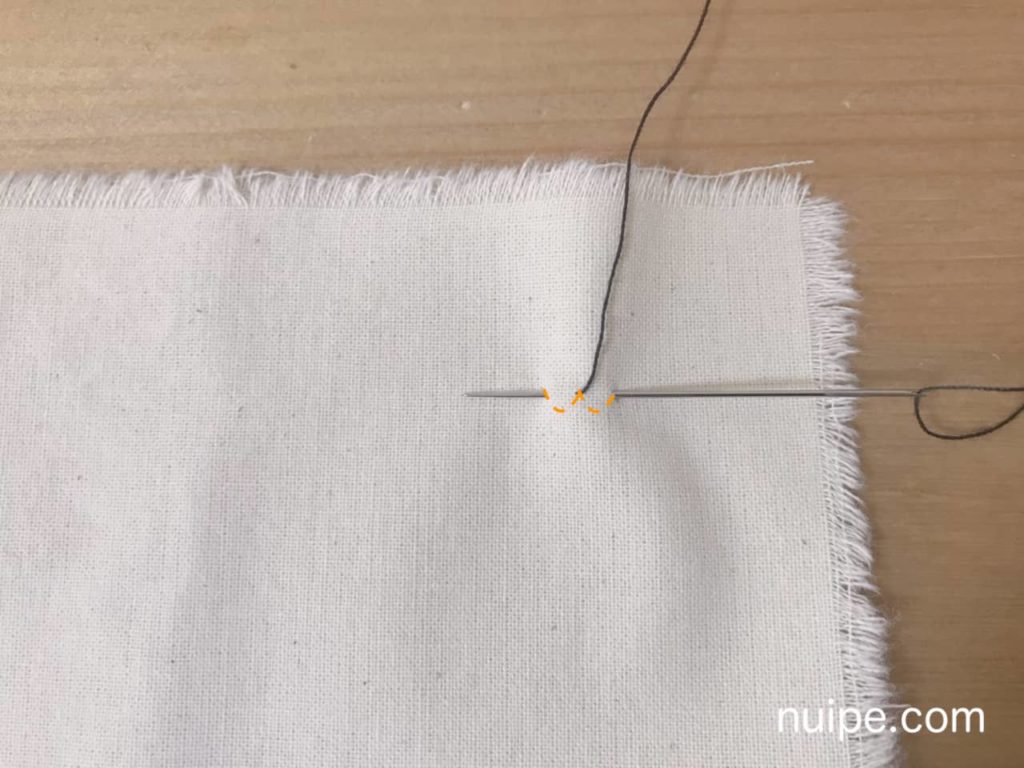

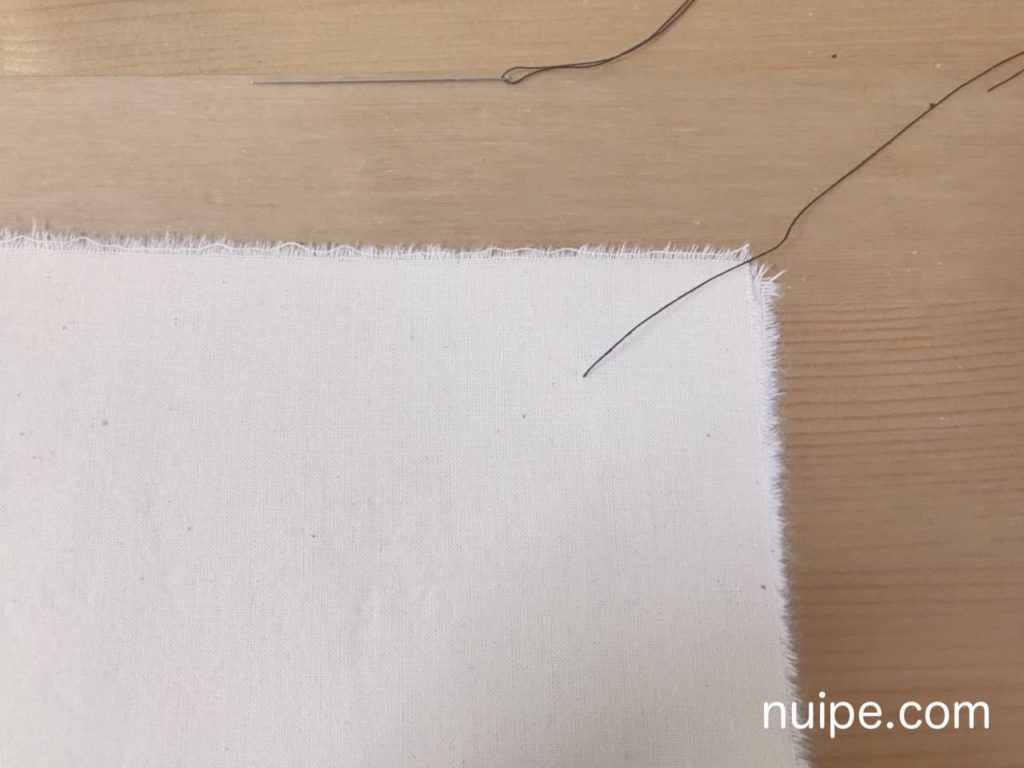

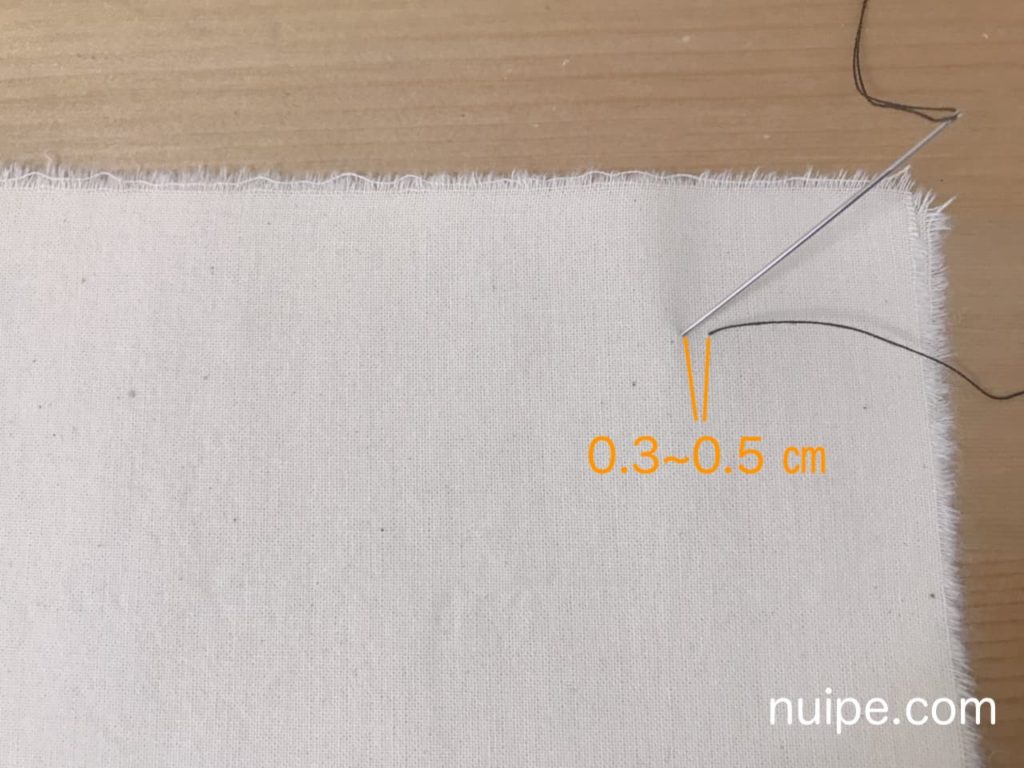

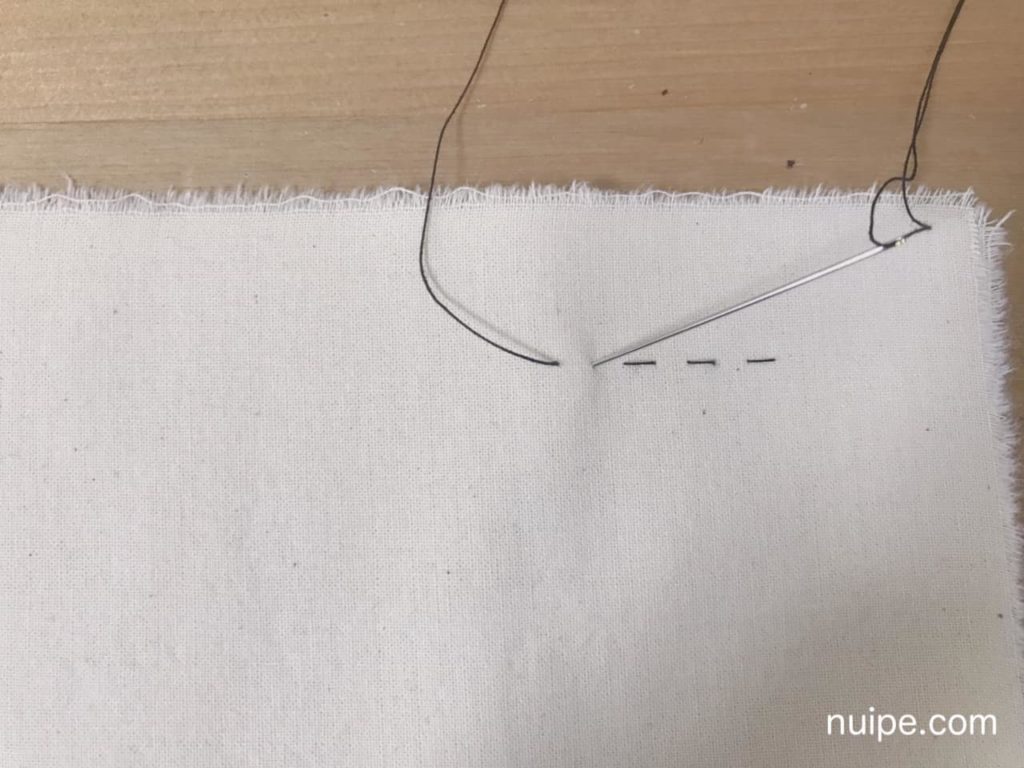

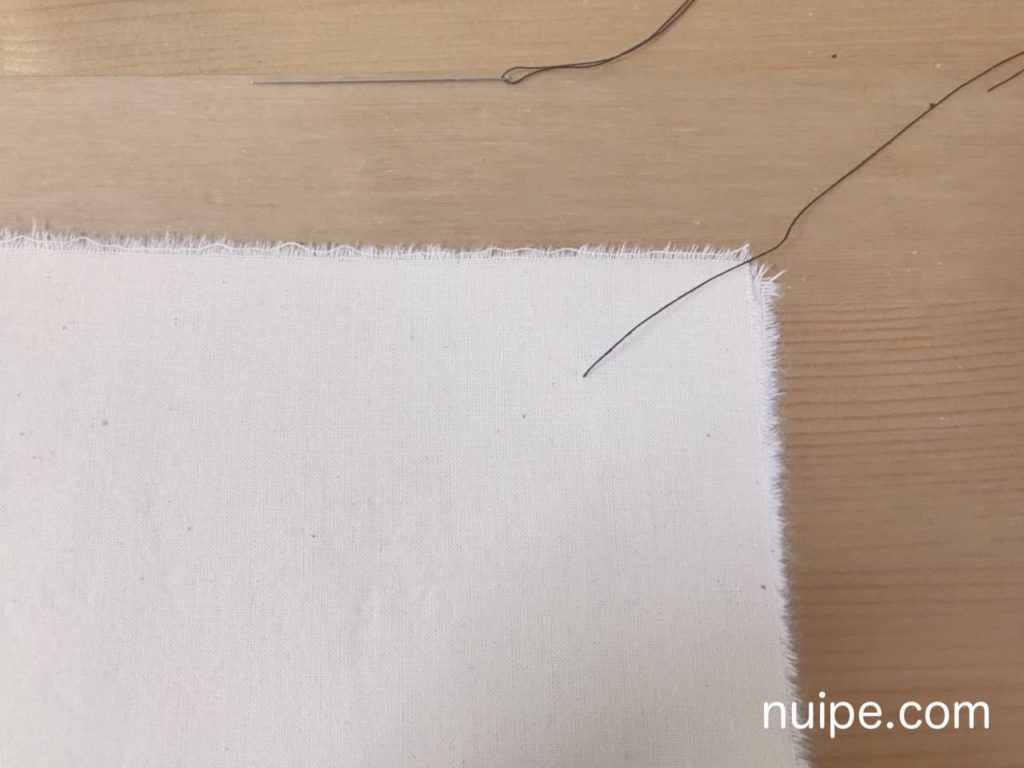

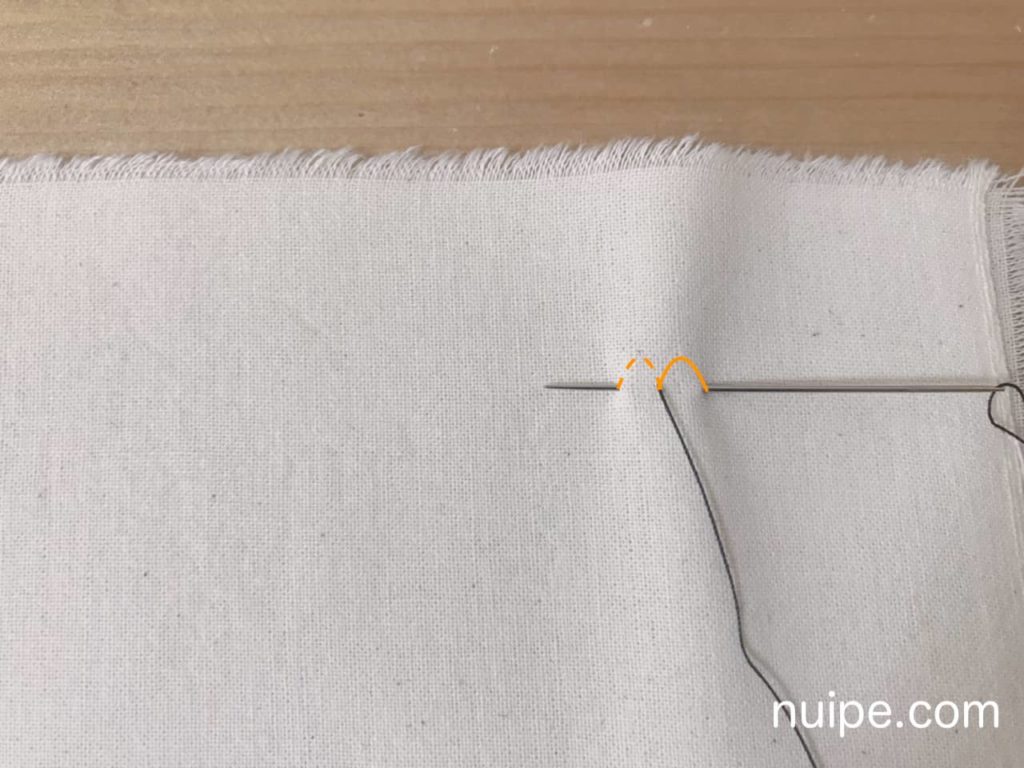

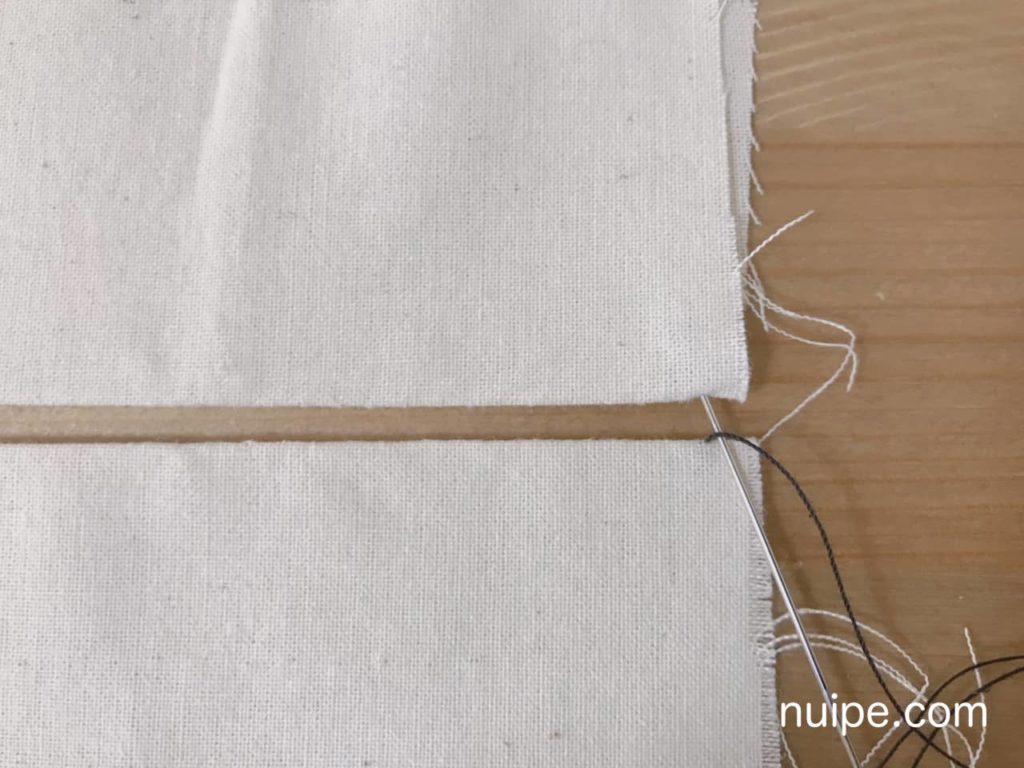

生地の裏から針を刺します。

玉結びだけでは糸が抜けることがあるので、ひと針返し縫いをします。

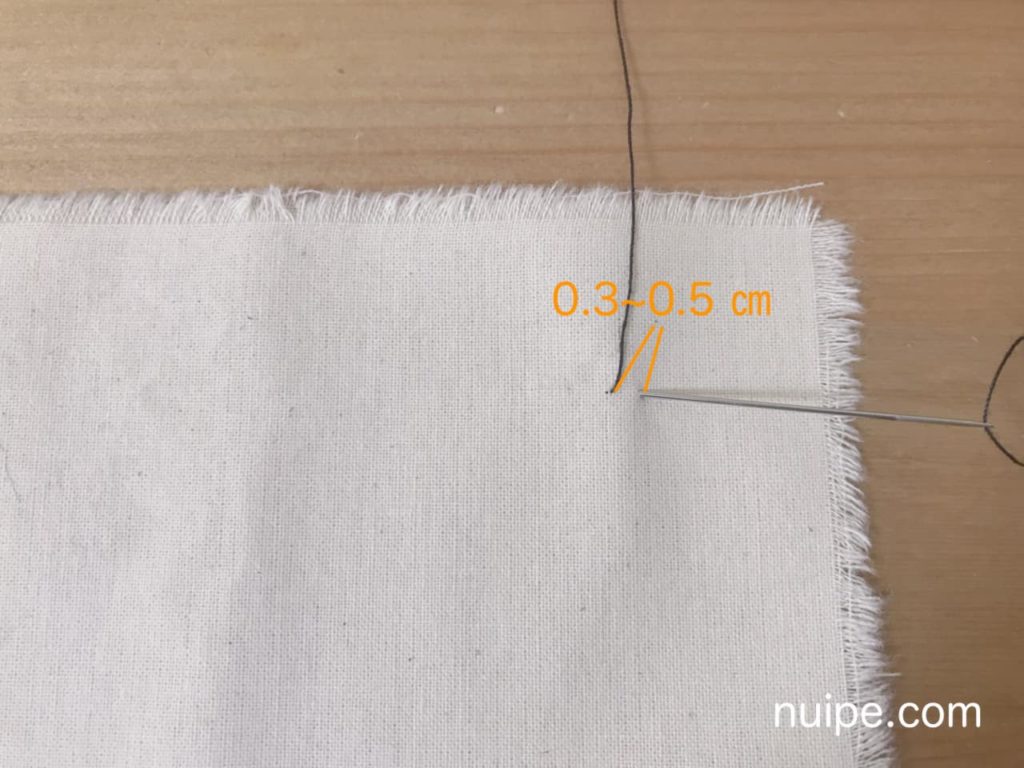

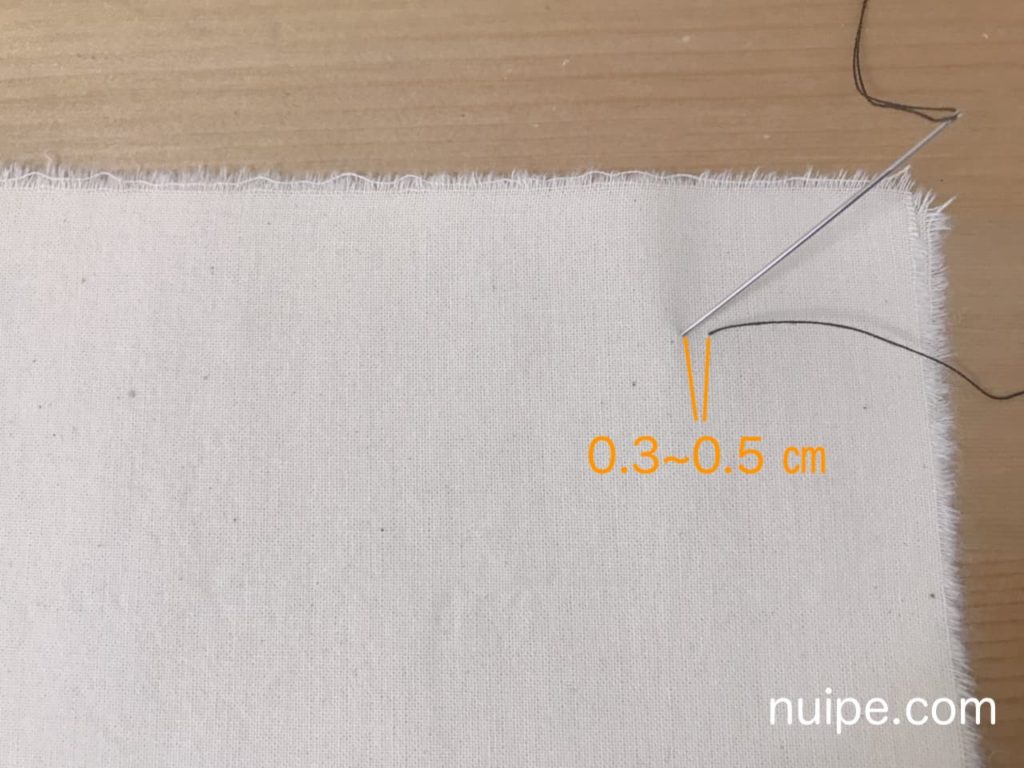

縫う方向と逆の0.3~0.5 ㎝の位置に針をさし、

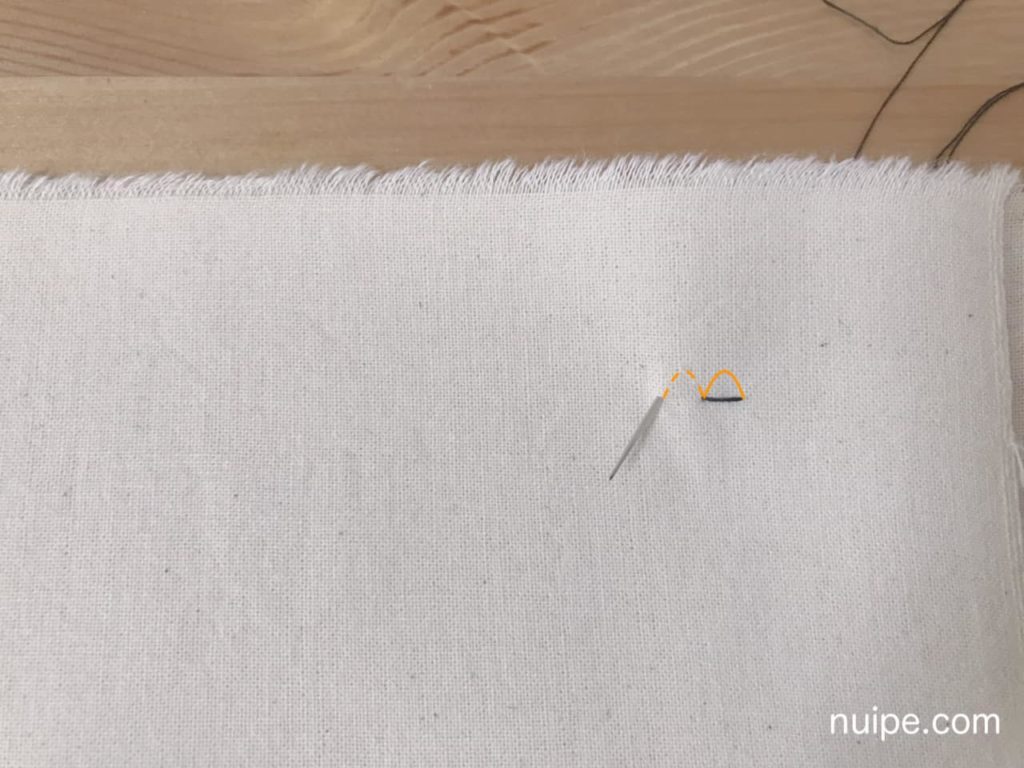

縫う方向へ同じ間隔になるように針を出します。これで返し縫いができました(^^)

ぬいぺ

ぬいぺ

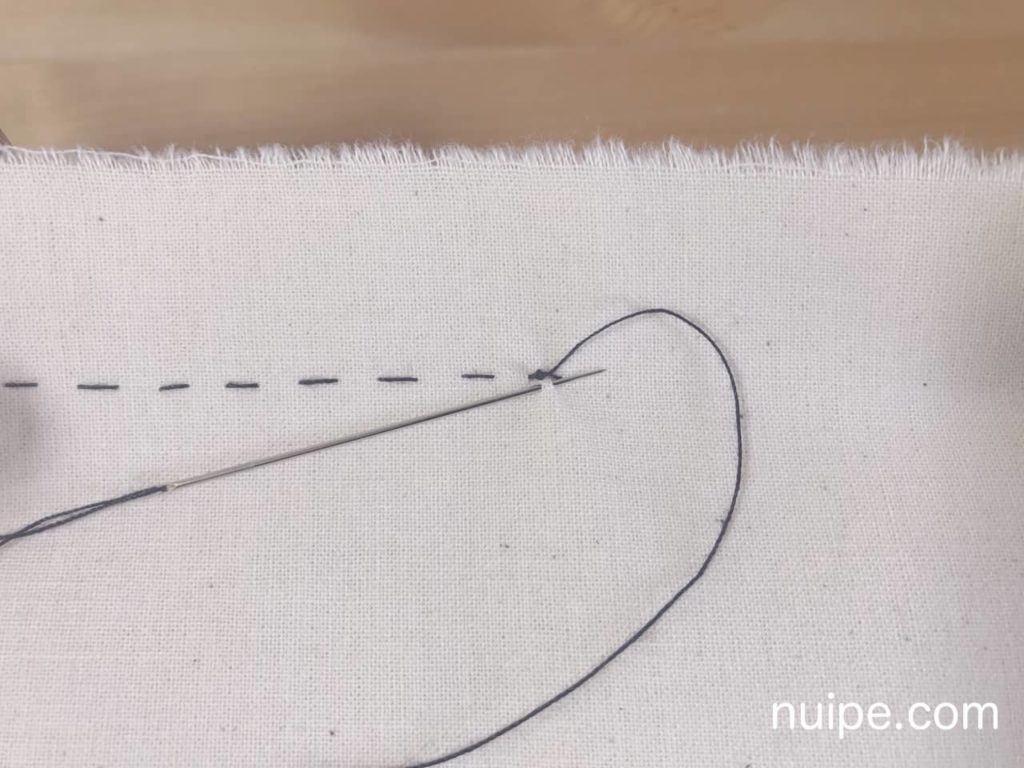

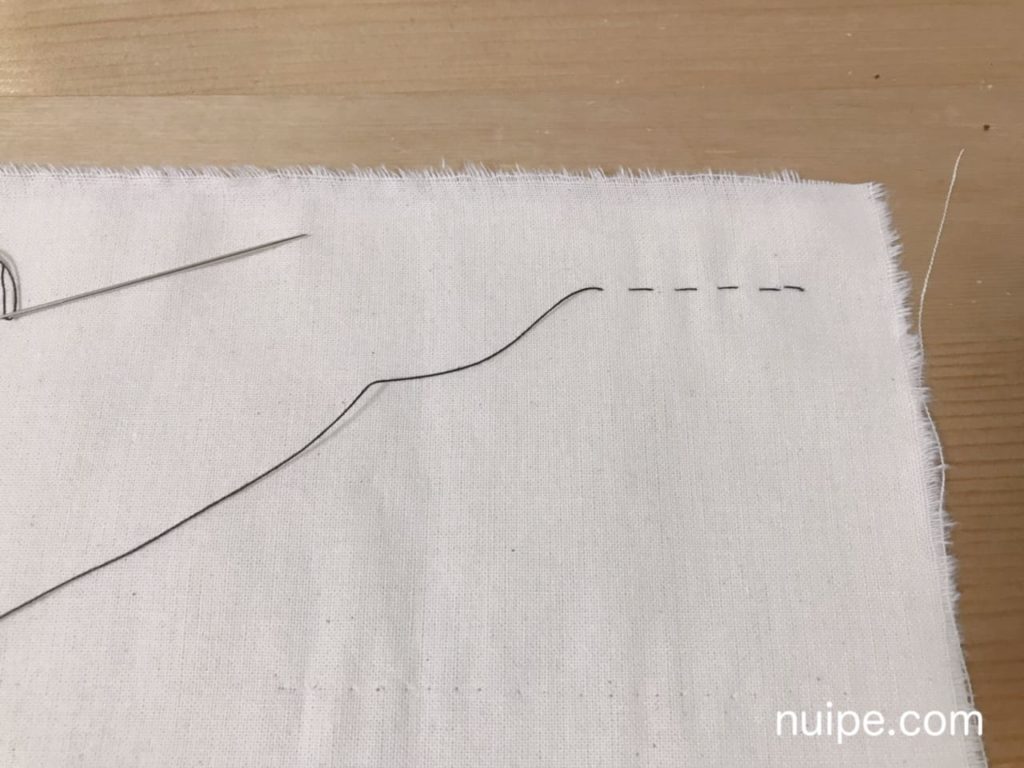

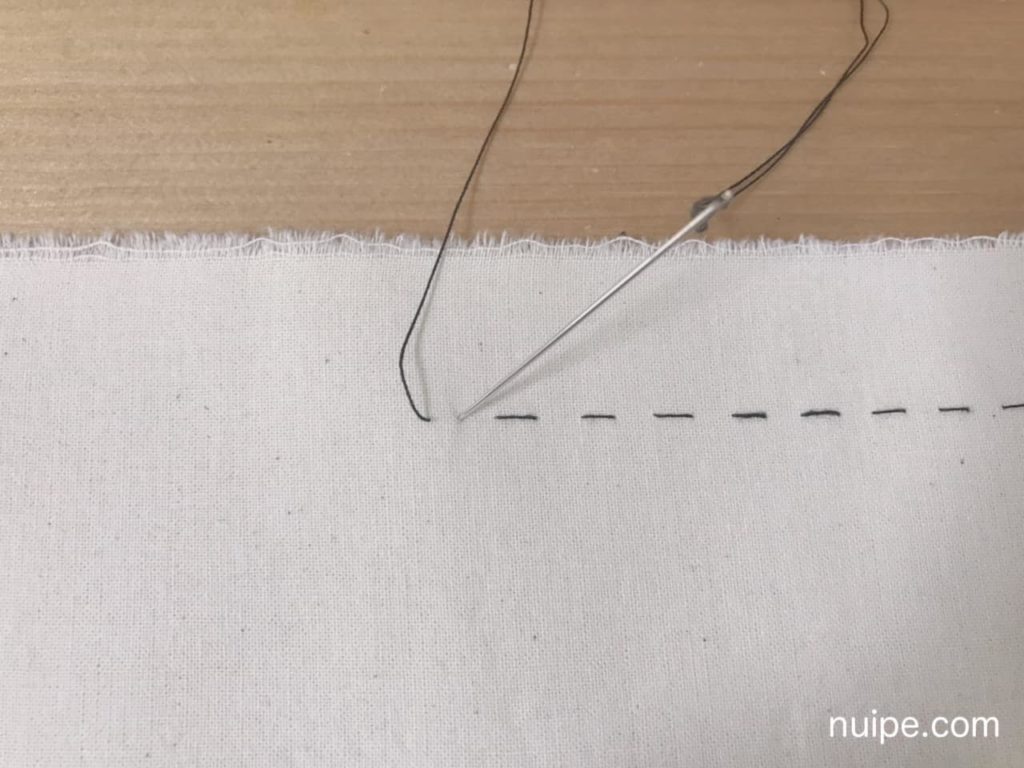

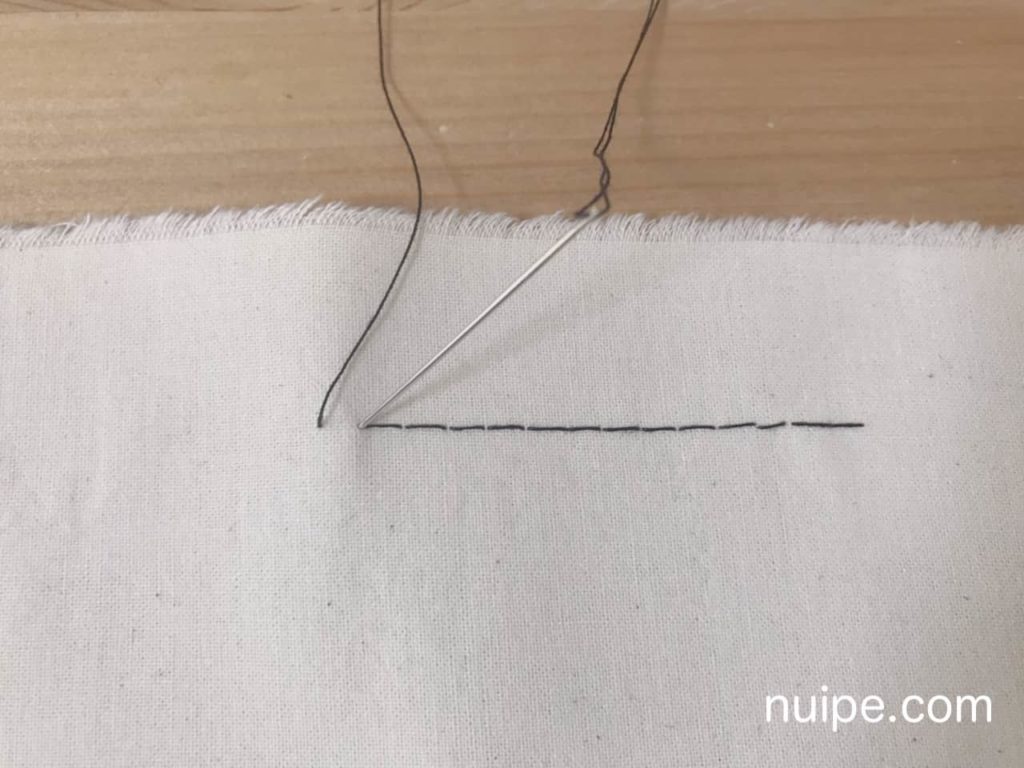

あとは0.3~0.5 ㎝間隔で表、裏、表と交互に縫います。

まっすぐ同じ間隔になるように縫っていきます。

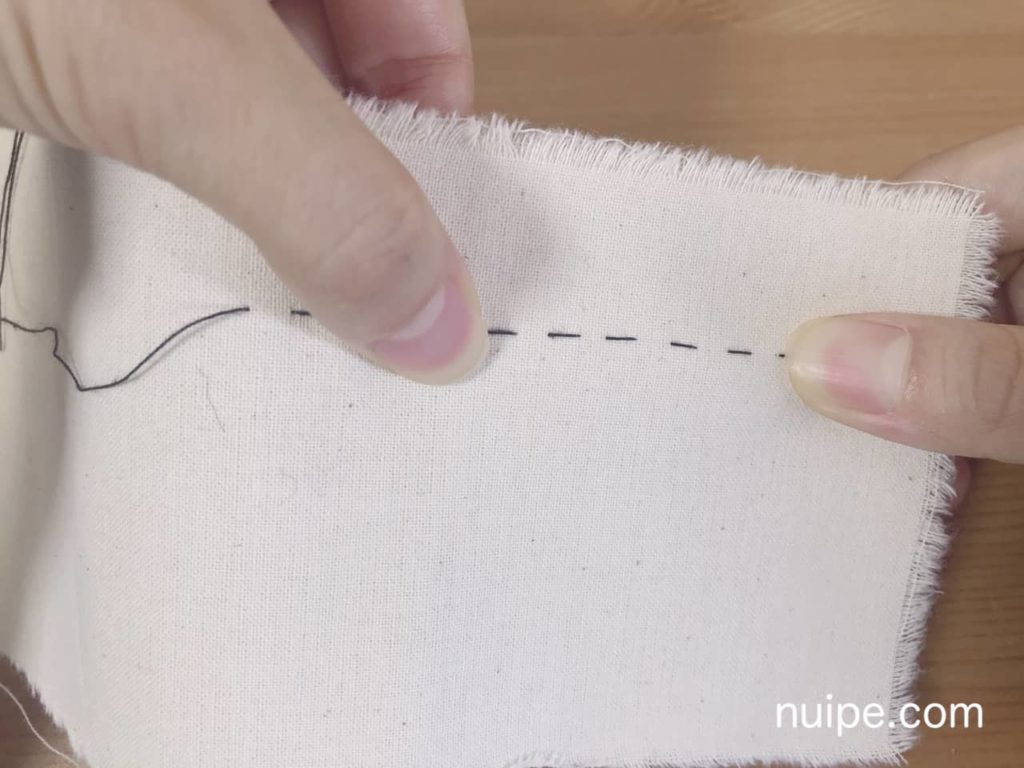

糸を引きすぎないように、気持ちゆるめに縫うのがよいです。

引きすぎたら、糸のつれや布の縮みをなおすために縫い目を指でしごきます。

縫い終わりは縫い始めと同じように、返し縫いをします。

ひと針戻って糸の入り口に針をさし、裏で玉止めをしたら完成です(*^^*)

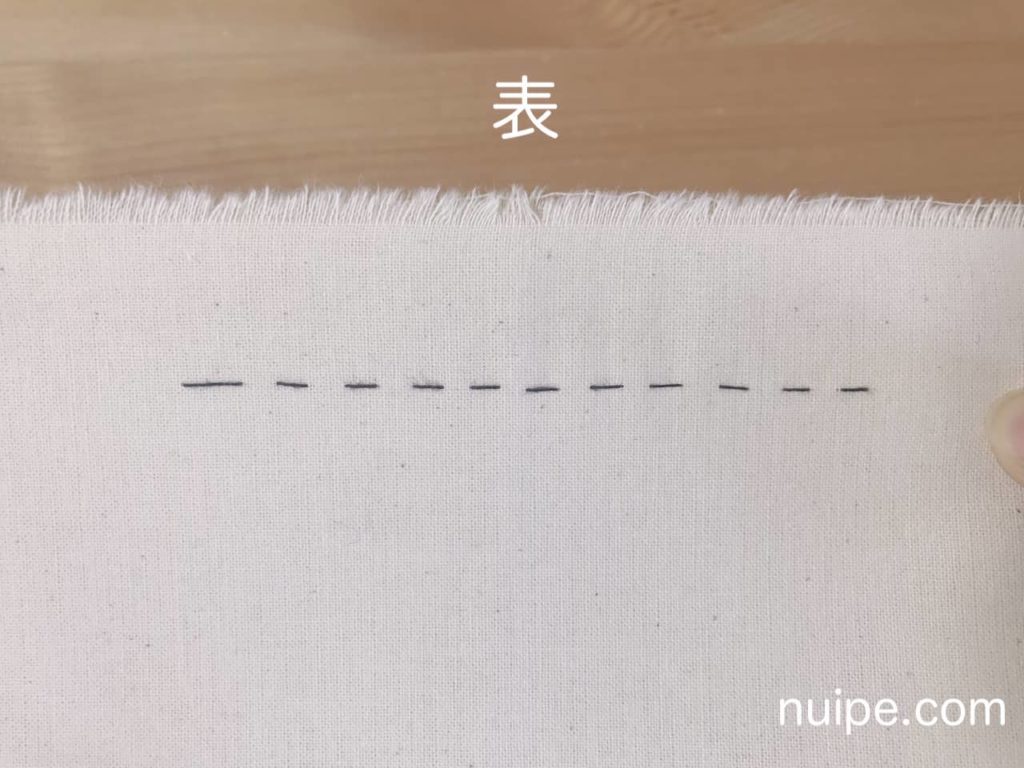

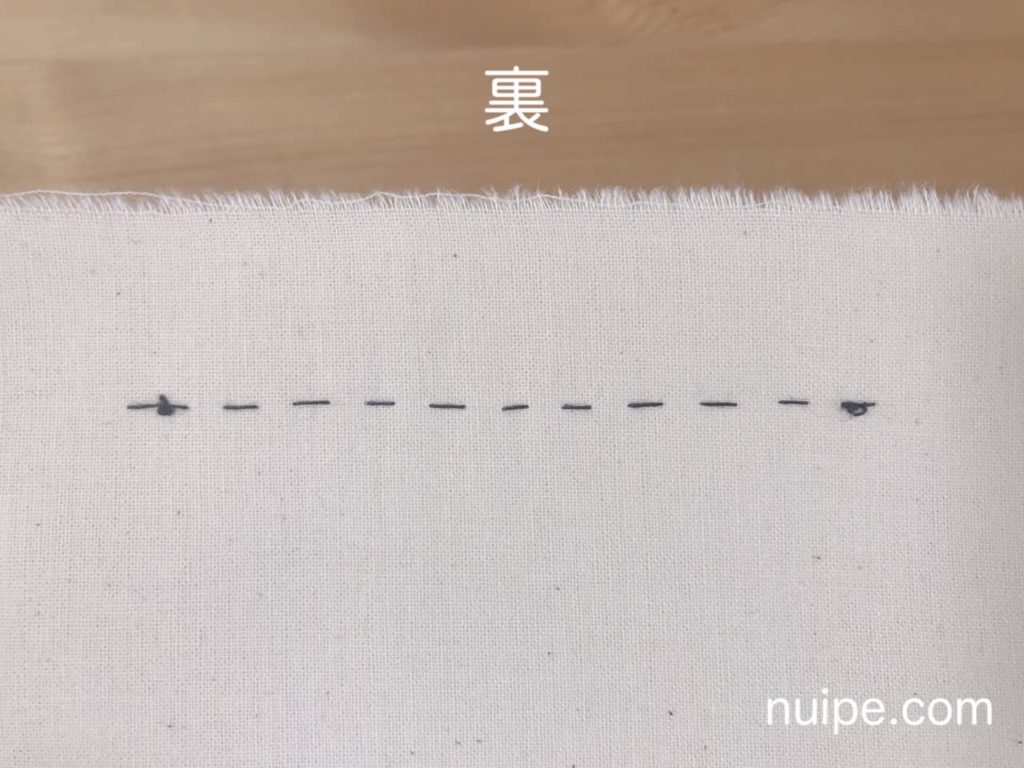

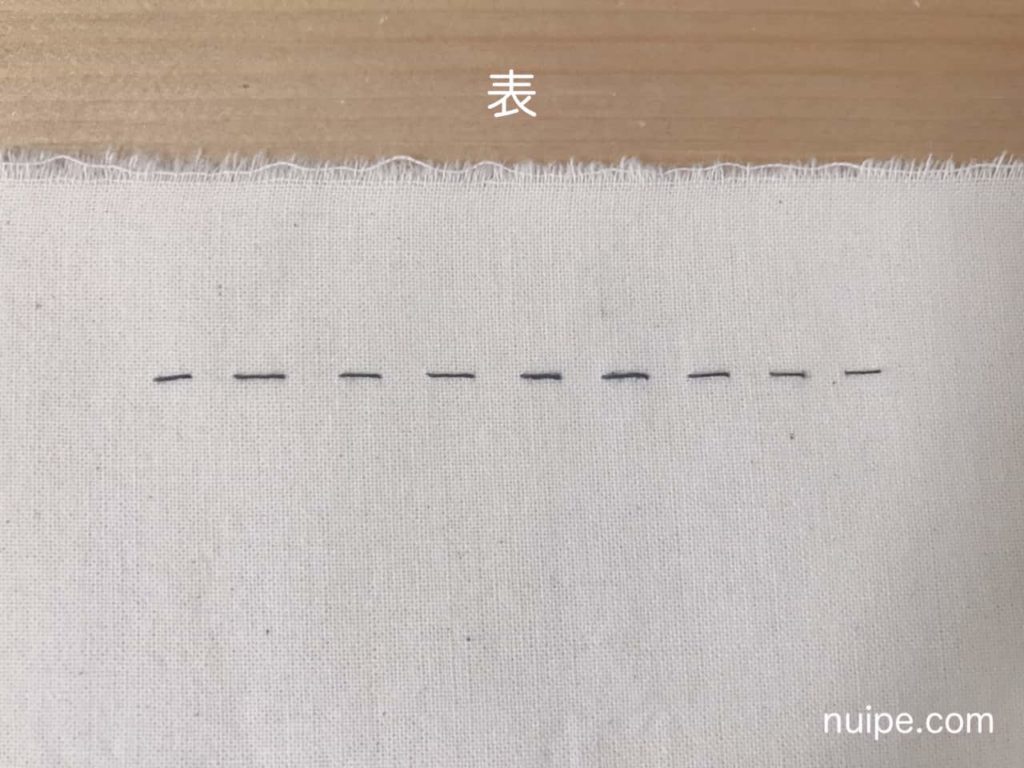

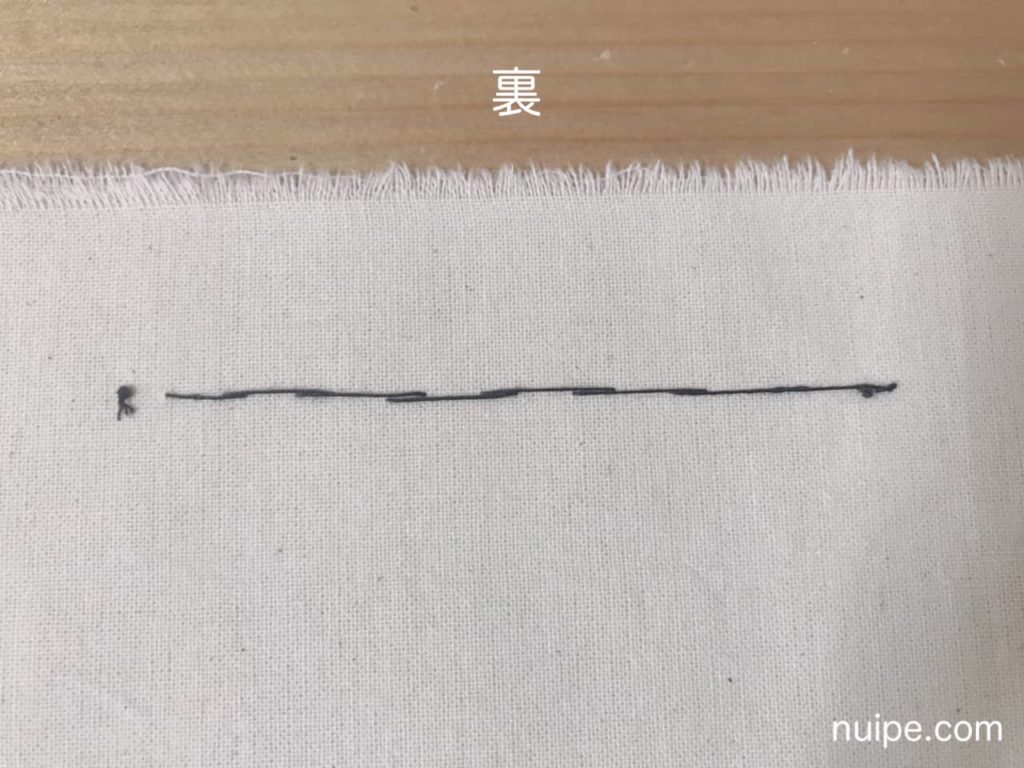

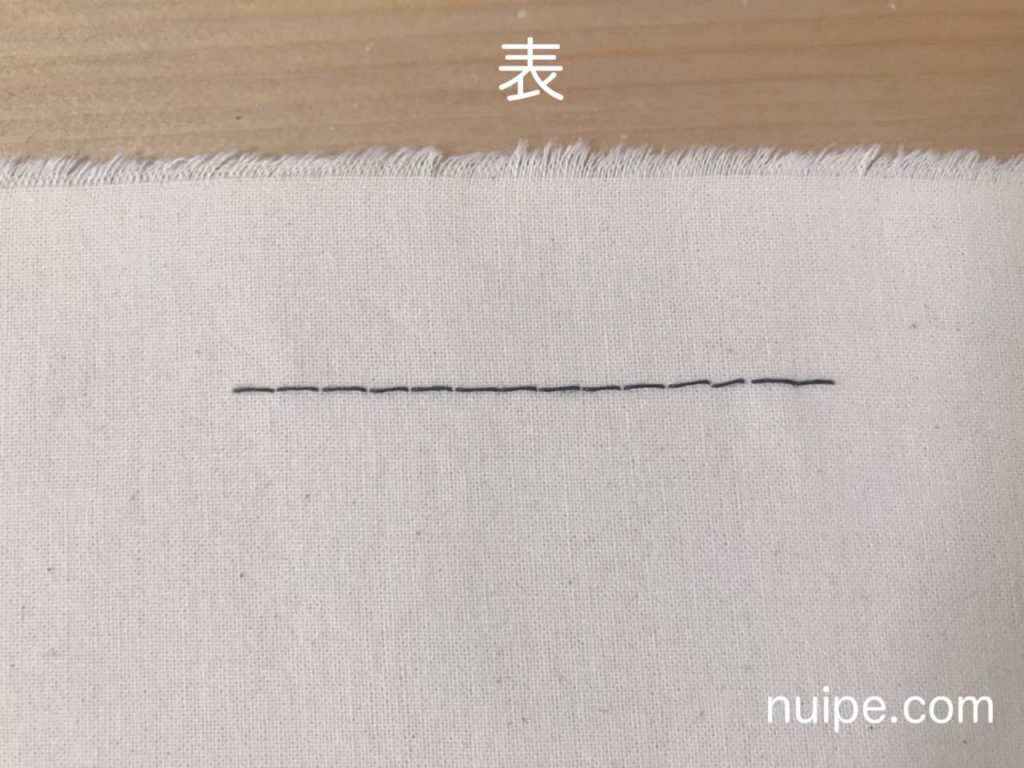

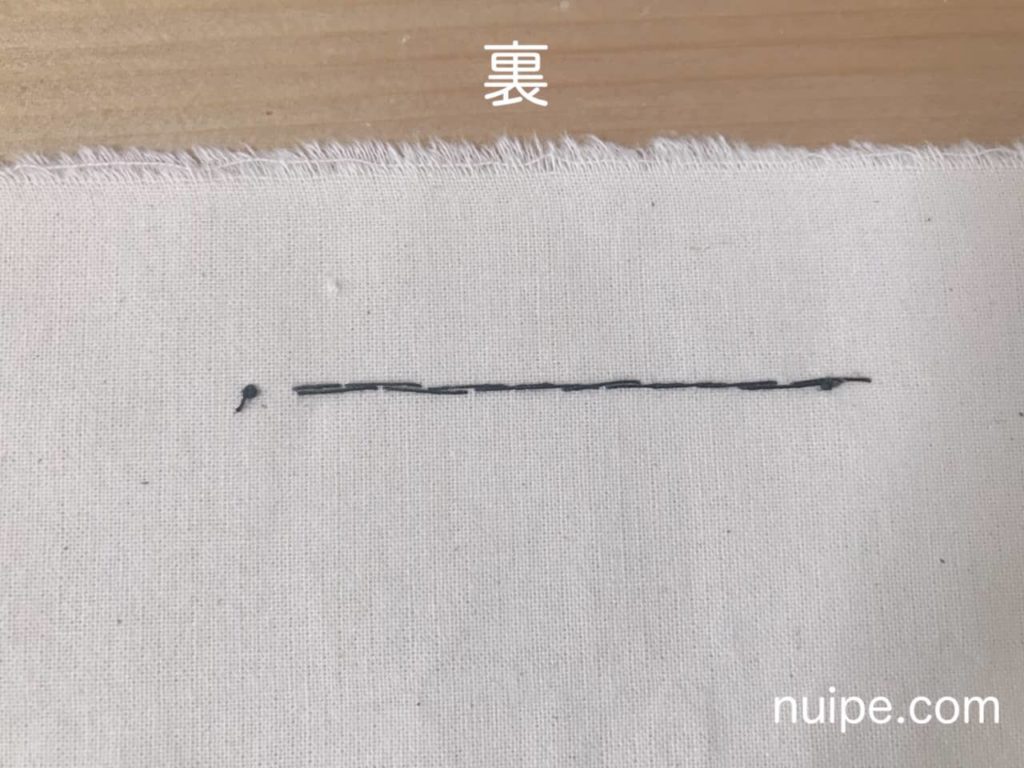

できあがりは↓のように、表も裏も同じ縫い目が出ます。

ぐし縫い

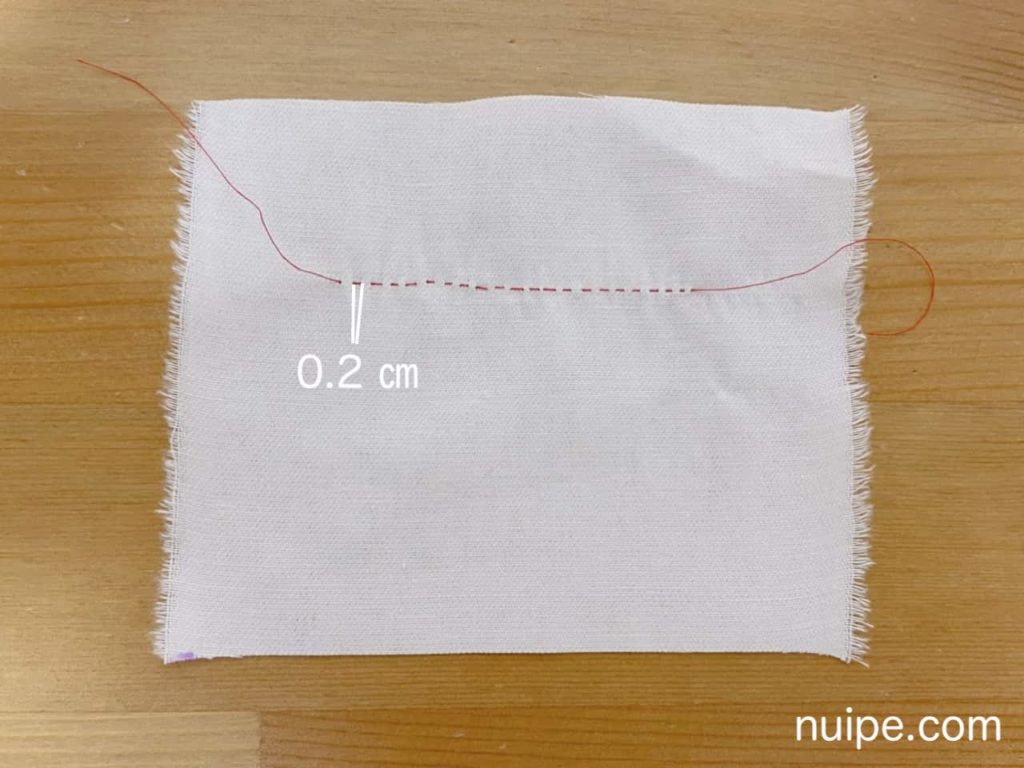

ギャザー寄せなどで活躍する「ぐし縫い」。縫い方はぶっちゃけ「並縫い」と同じです。

違うのは縫いの密度で、0.2 ㎝ほどの細かい間隔で縫います。ちなみにギャザー寄せなら玉結び、返し縫い、玉止めは必要ありません。

並縫いとぐし縫いどちらにも言えることですが、ひと針ずつ針を出し入れするとめちゃくちゃ時間がかかります。

そこで使えると便利なのが「運針」です。

針を親指と人差し指で持って、指ぬきという指輪みたいな道具を中指にはめて、指ぬきに針の後を当てながら何針かまとめて縫い進めます。

基本的に針は動かさず、布を持っている手を動かして縫います。

運針の説明は長くなってしまうので「運針 縫い方」でググると動画も出てきてわかりやすいと思いますm(_ _)m

余談ですがわたしは運針が苦手で縫い方もおかしかったので、お裁縫の師であった祖母や母はよく爆笑していました。笑

でも、できるようになると縫うスピードが5~10倍くらい早くなるので、手縫いを極めたい人には是非習得してもらいたい技術です(^^)

半返し縫い

並縫いよりも丈夫な縫い方です。本返し縫いよりも強度は落ちますが、柔らかくソフトに仕上がります。

薄い生地や柔らかい生地を縫うのにおすすめです。伸縮性のあるニット生地を手縫いするときにも向いています。

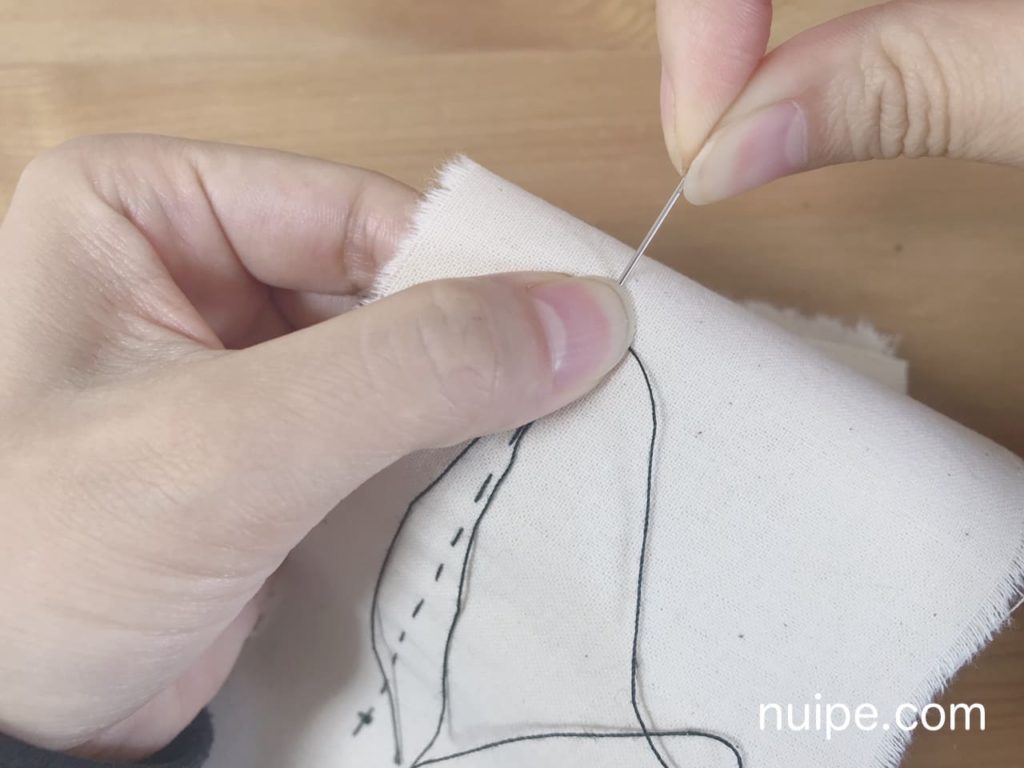

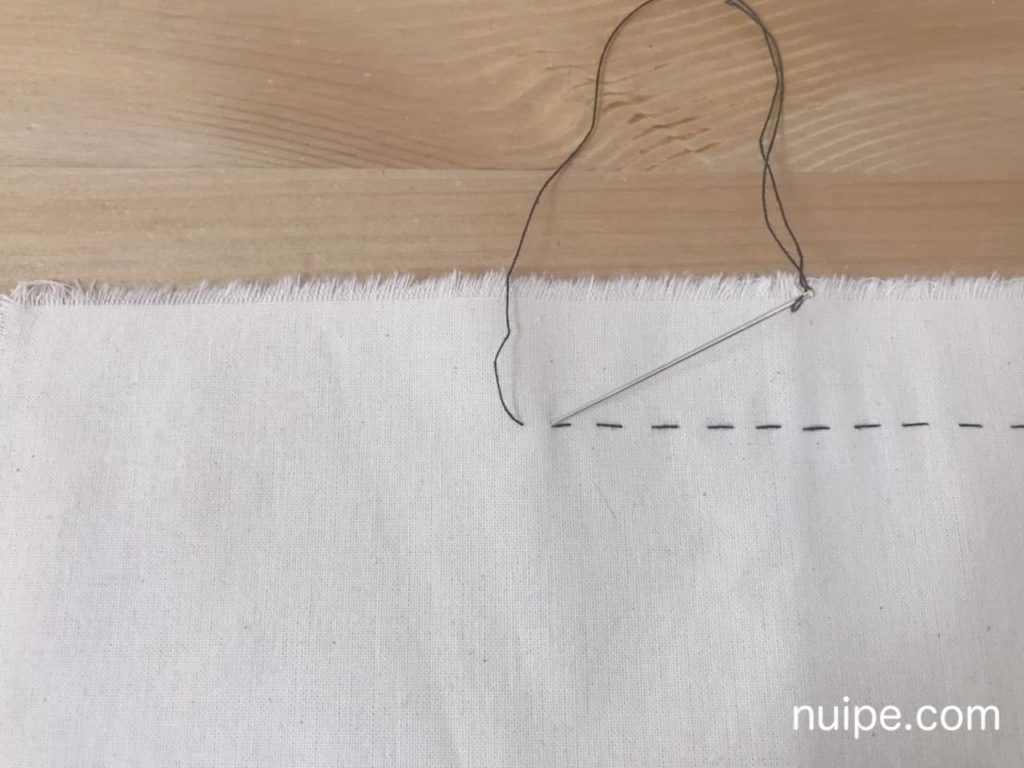

まず並縫い同様、玉結びをして生地の裏から針をさします。(返し縫いをしてもいいのですが、この過程では飛ばします。)

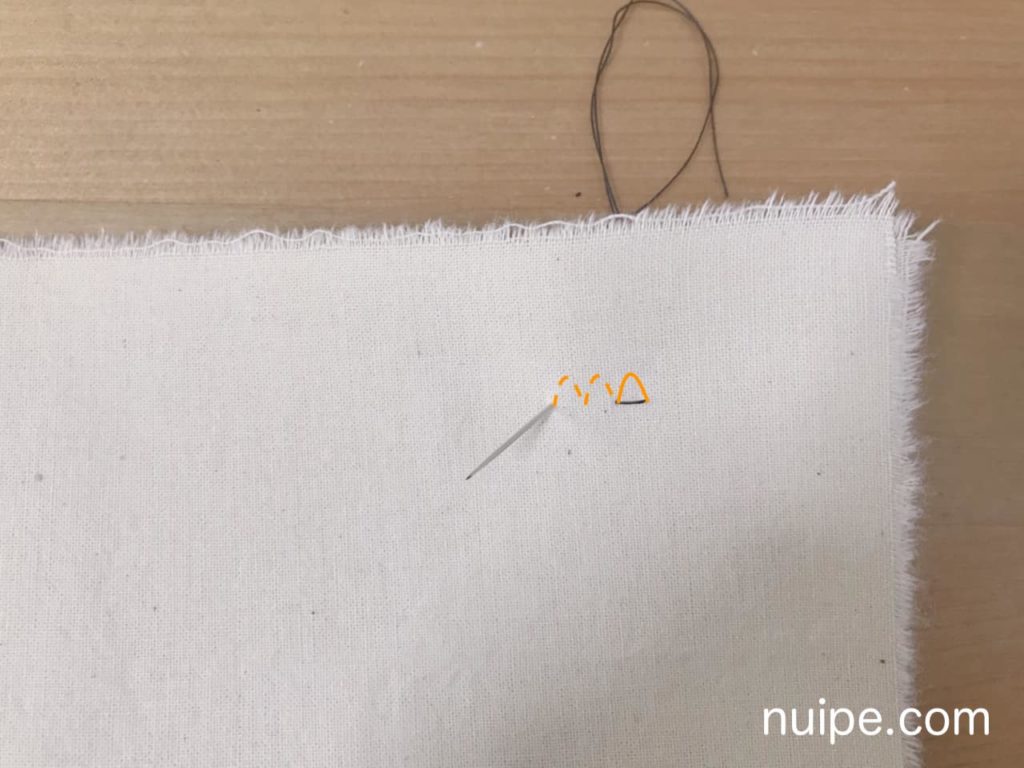

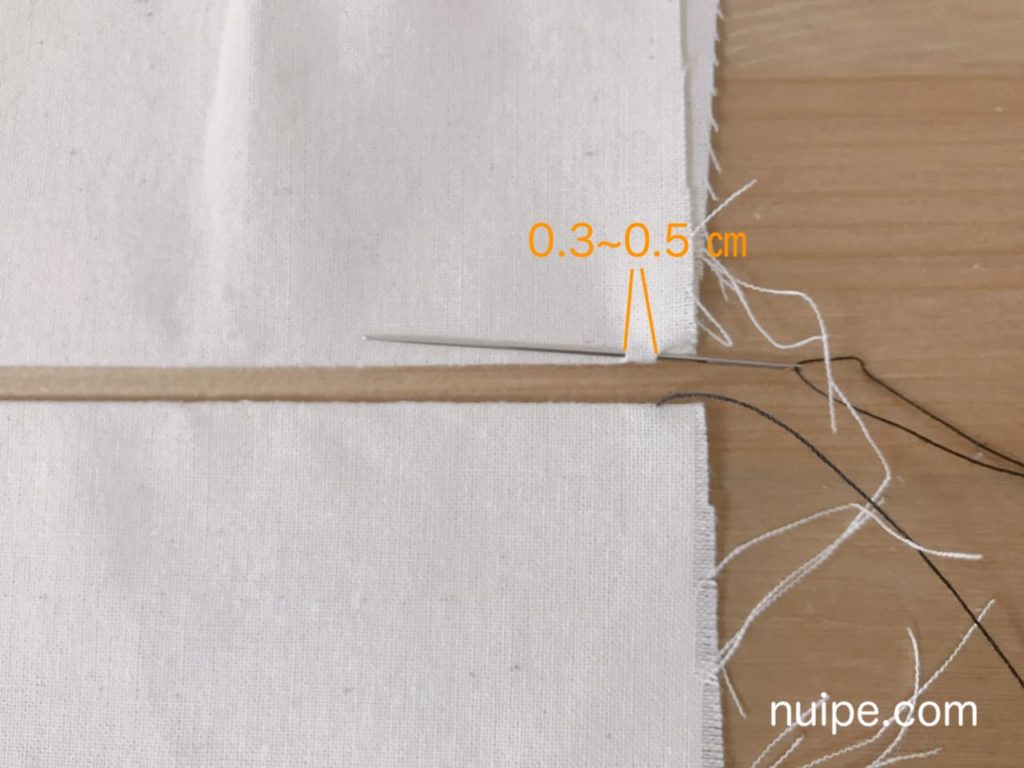

0.3~0.5 ㎝の幅でひと針さします。

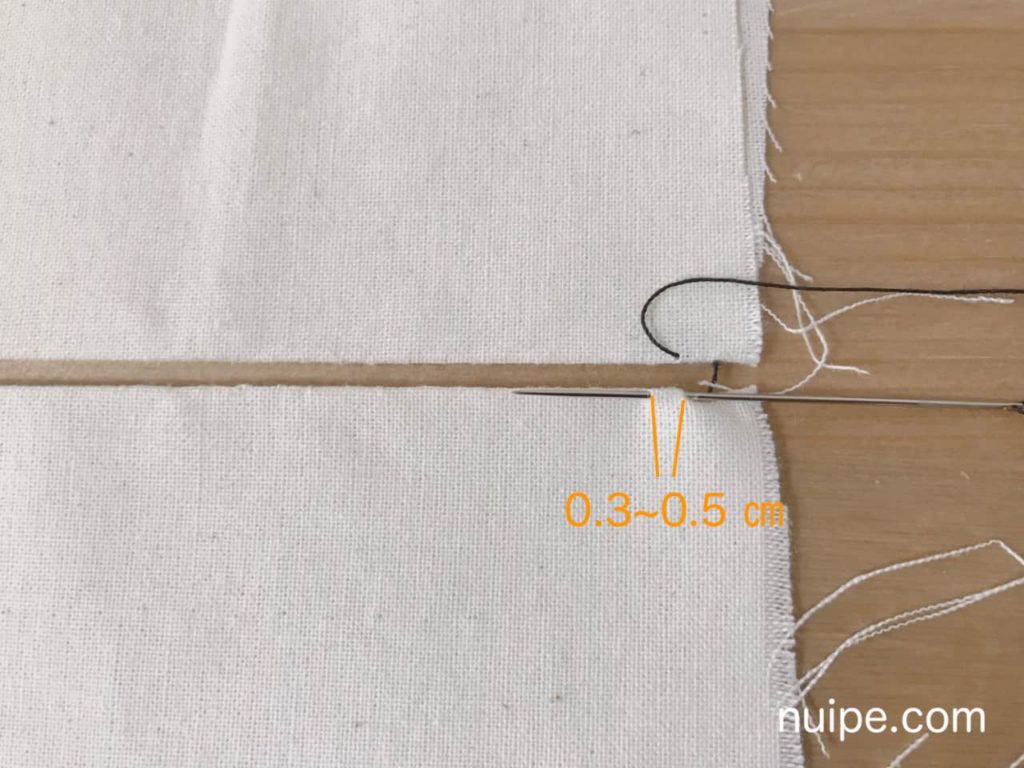

縫う方向に縫い目の2倍の幅で針を表に出します。

ひと針分戻って針をさします。

糸が出ているところから縫い目の2倍の幅になるよう針を出します。

これを繰り返し、縫い目がまっすぐ同じ大きさになるように縫い進めていきます。

最後はひと針戻って裏側に針をさし、玉止めをしてできあがりです♪

表から見ると、並縫いと同じように見えますが、裏から見ると糸が重なって見えます。

本返し縫い

半返し縫いよりもさらに丈夫な縫い方です。厚地の生地や何度も洗濯するもの、バッグなどの力がかかるアイテムで使います。

ダッフィー太郎

ダッフィー太郎

ひと針進んでひと針戻す、を繰り返す縫い方です。

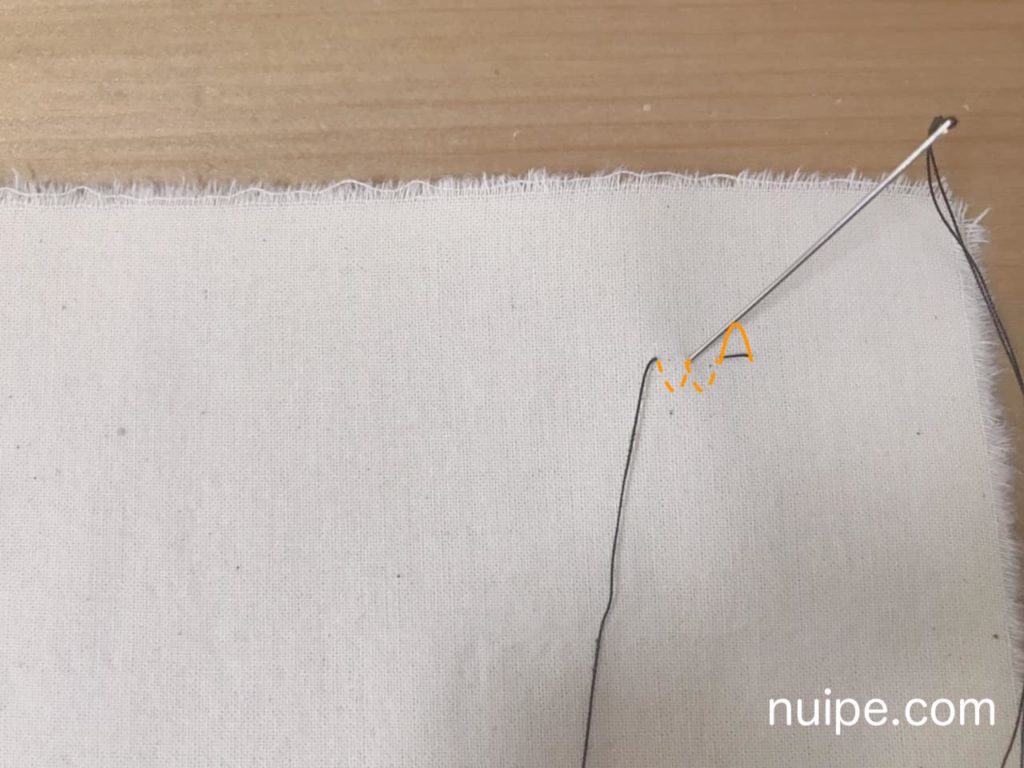

玉結びをして生地の裏から針をさし、

0.3~0.5 ㎝の幅でひと針さします。

同じ幅で針を表に出します。

糸を入れたところに戻って針を入れ、同じ間隔になるように針を出します。

これを繰り返し、縫い目がまっすぐで大きさになるよう縫い進めていきます。

最後はひと針戻って裏側に針をさし、玉止めをしてできあがりです。

表は縫い目にすき間がなく、ミシン縫いのように見えて、裏から見ると、半返し縫いよりもしっかり重なった状態になります。

ちなみに、丈夫な縫い方の順番は

本返し縫い>半返し縫い>並縫い

となっております。

ぬいぺ

ぬいぺ

まつり縫い【縫い方の種類】

- 普通まつり(たてまつり)

- 流しまつり

- 奥まつり

- コの字まつり(渡しまつり)

- 千鳥がけ

個人的にまつり縫いの使い分けはややこしくて、今でも文化の教科書を確認すること多々ありです。笑

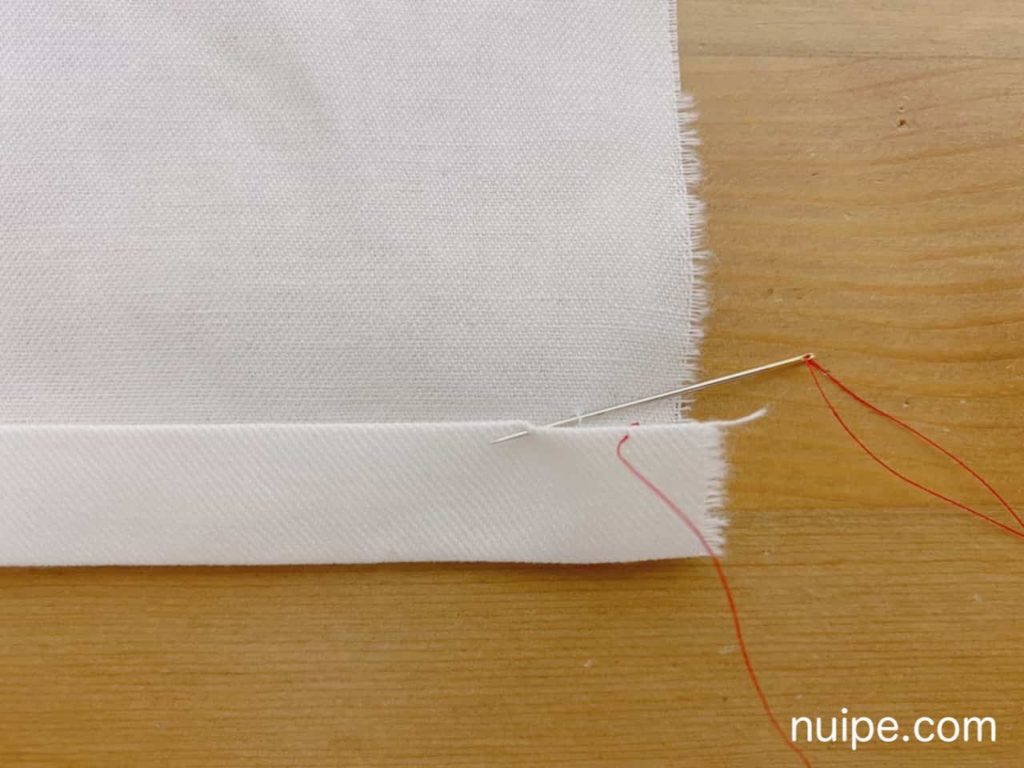

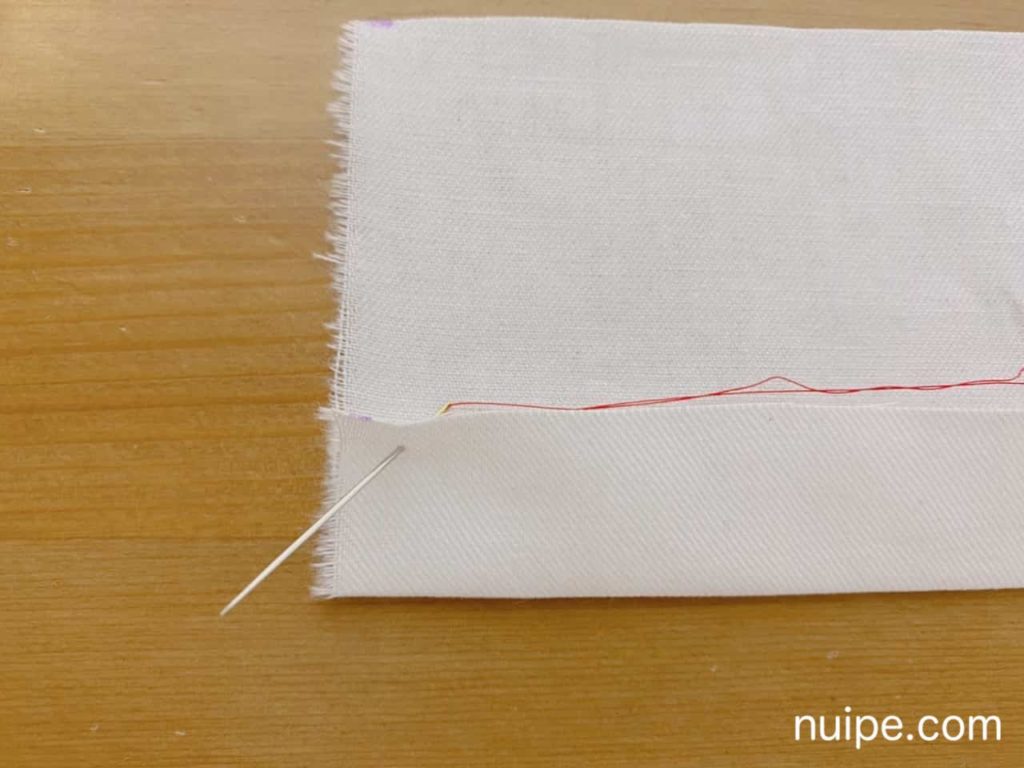

普通まつり(たてまつり)

布端を折って、しっかり止めつける縫い方です。アップリケつけやパイピングの処理などに使われる一般的なまつり縫いで、表に出る縫い目を目立たせないように縫います。

準備として、すそを三つ折りしてしつけで止めた状態からスタートします。

まず、玉結びが見えないように手前の布の裏から針をさし、

奥側の布の織糸を垂直になるように1~2本すくって、

折り山の裏から針をさして、糸を引きます。

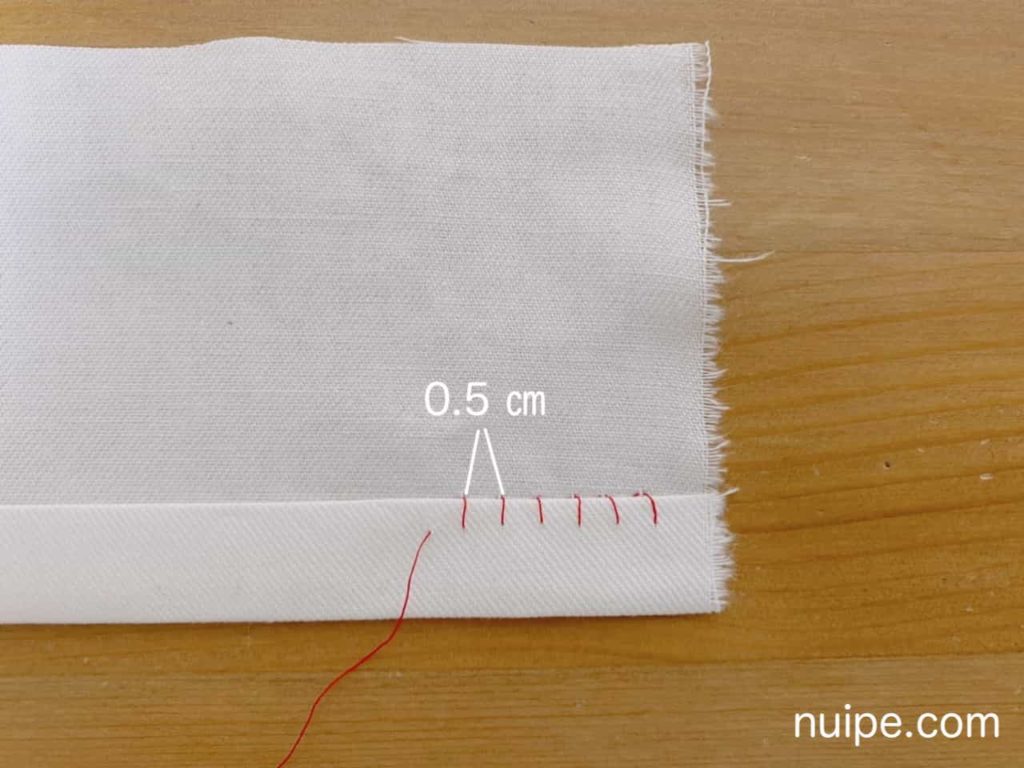

これを繰り返します。間隔はお好みですが0.5 ㎝くらいです。

最後は玉結びをして、見えないように折り山の裏にとおして完成です。

ぬいぺ

ぬいぺ

表からみた縫い目がこちら。わかりやすいように糸と布の色を変えていますが、同じ色にすれば縫い目はほぼ目立ちません。

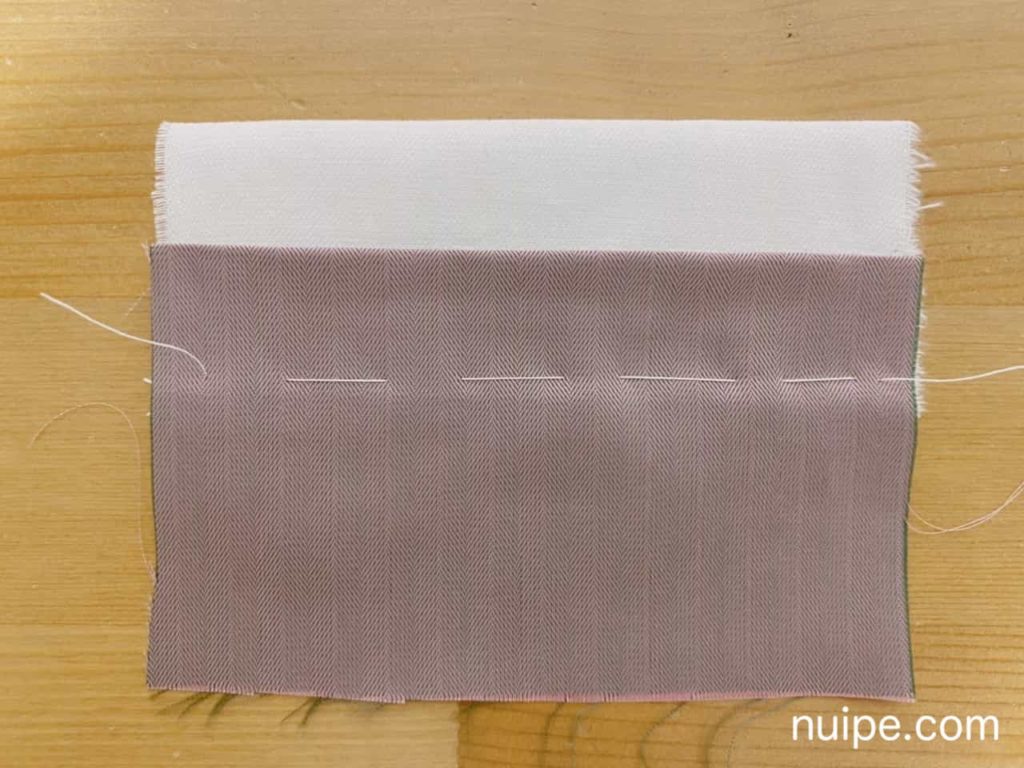

流しまつり

斜めに糸がかかる縫い方です。日常で一番使うことが多いまつり縫いかもしれません。

わたし自身普通まつりと区別がつかず、「何が違うかわからん。」と思う時期もあったのですが、普通まつりよりもゆるく縫うことができるのがポイント。

デリケートな裏地や薄地、絹などの繊細な素材にぴったりで、スカートやパンツなど動きのあるすその始末によく使います。

布の裏から針をさし、

0.5~0.7 ㎝ほど横にずらして、奥側の布の織糸を1~2本すくいます。

同じ間隔で手前の折り目をすくい、

これを等間隔で繰り返して、玉結びをして隠せば完成です。

フレアスカートのすそなど、三つ折りではなくロック始末だけのときもありますが、その場合はほつれにくいように縫い目の下側をまつってあげるといいです(*^^*)

奥まつり

裏布を表布の伸びに適応させるための縫い方で、ジャケットやコートのすその始末に使われます。

制作するアイテムからして、上級者向けのまつり縫いかもしれません。

裏布の折り山より下をしつけで押さえて、

指で布を割り、折り山より内側を流しまつりで縫います。

しつけをとると裏布に丈のゆとりが出るので、「つれ」防止になるんです。

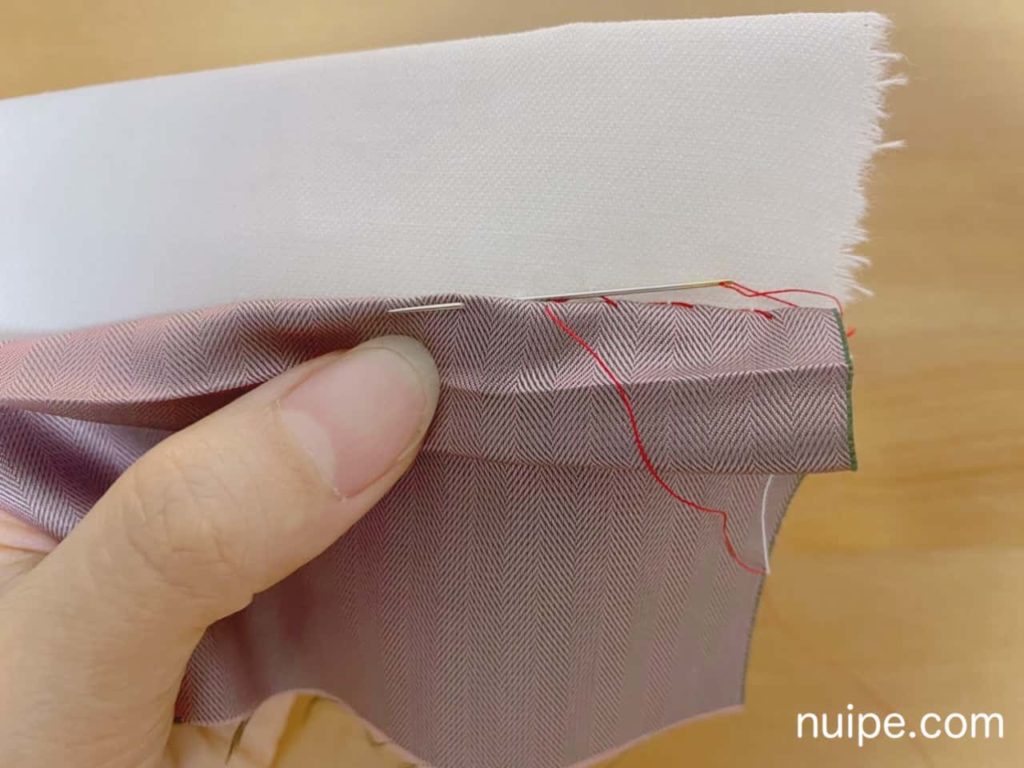

コの字まつり(渡しまつり)

コの字まつりは折り山と折り山を突き合わせにして、ミシンで割ったように糸を見せずにまつる方法です。

高級スーツなどは職人さんが手縫いで作ることも多く、ジャケットのテーラードカラーの上えりとラペルを縫いあわせるときに使います。

ちなみにわたしはゴムの通し口もコの字まつりで縫いますよ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

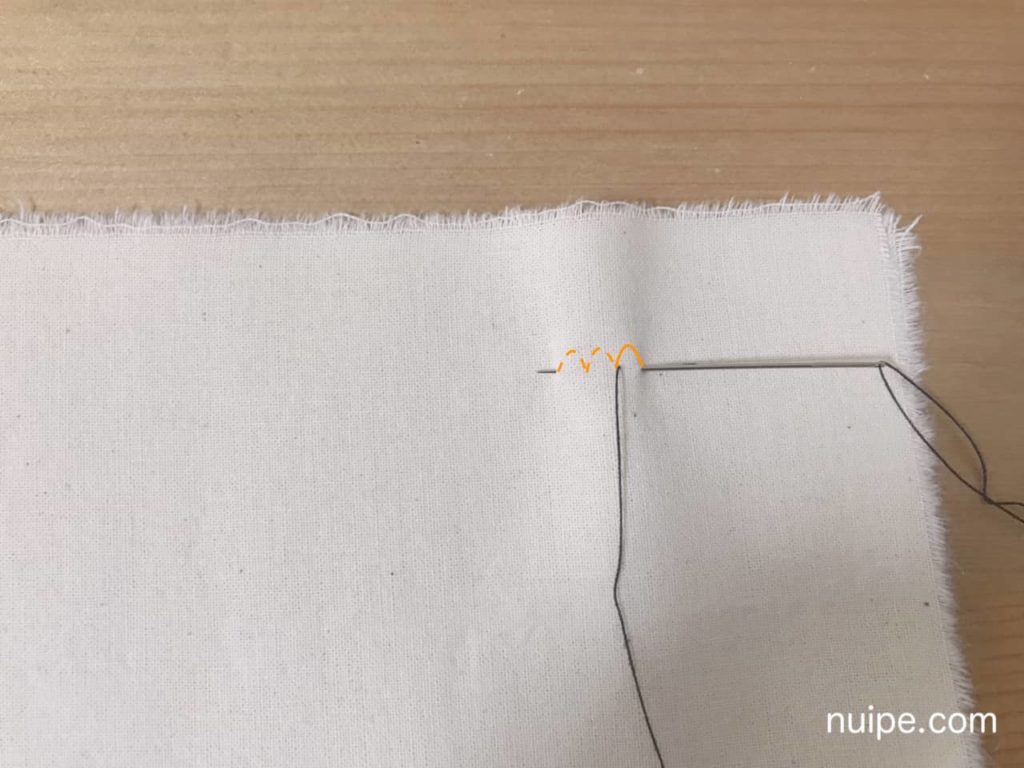

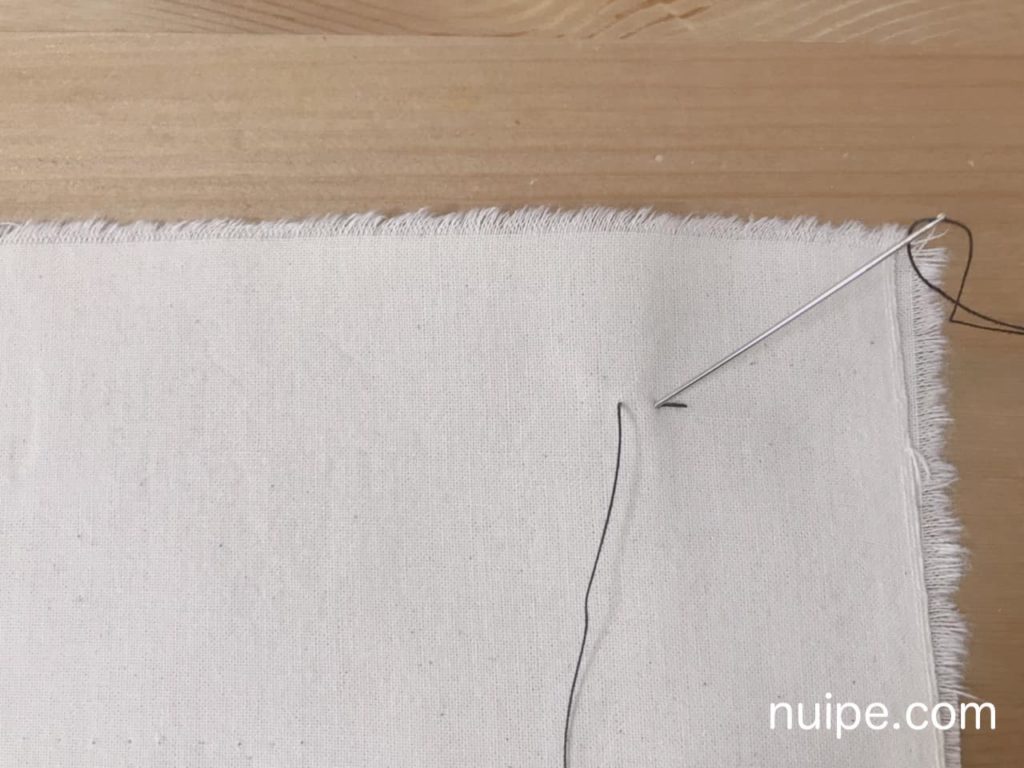

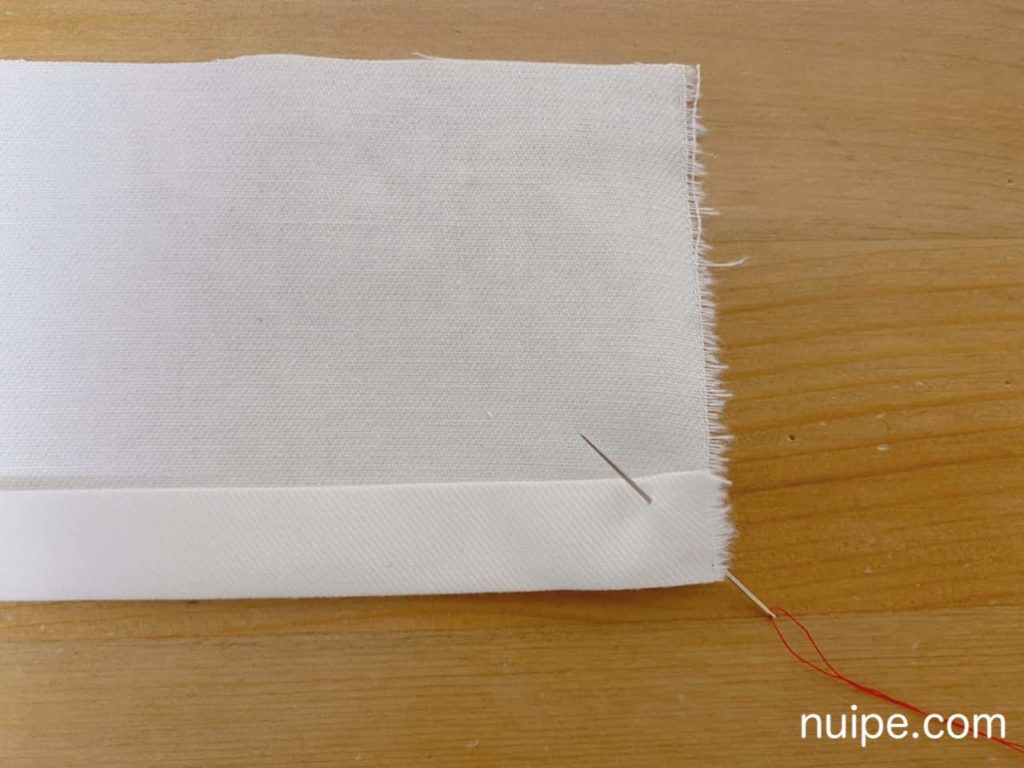

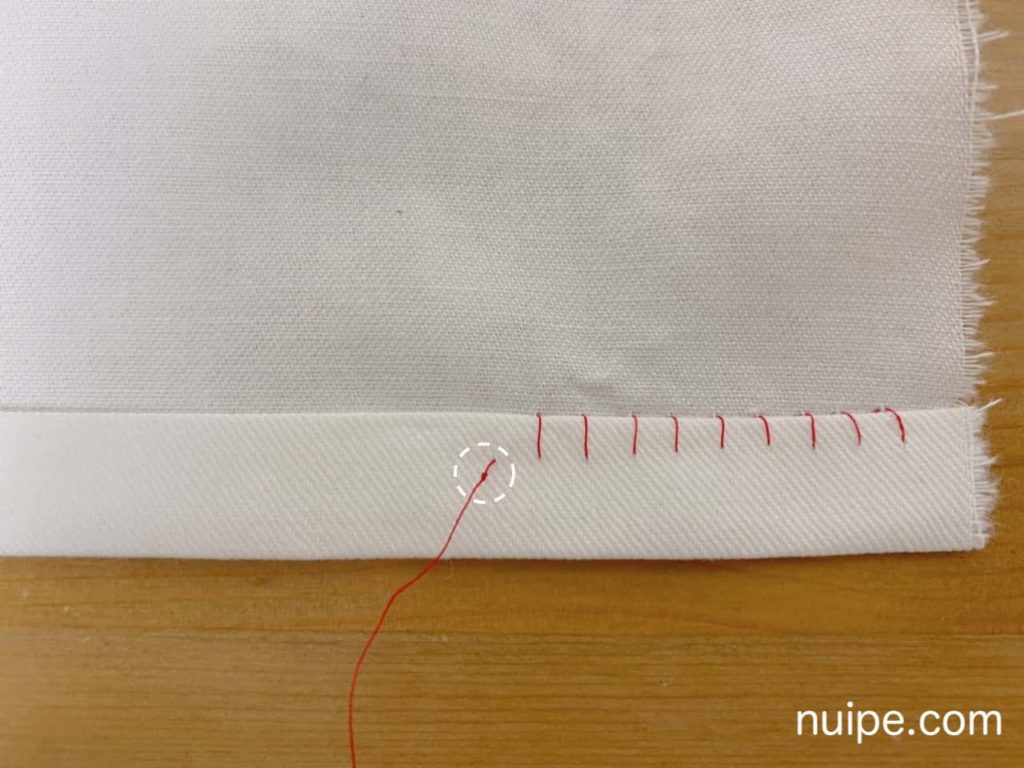

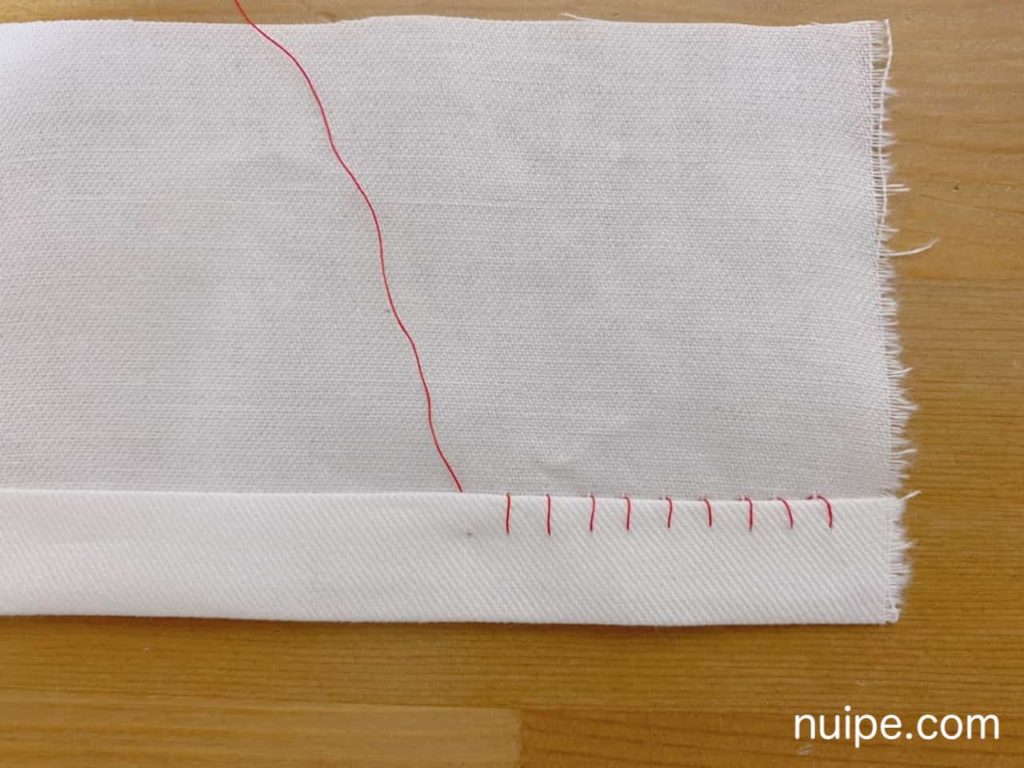

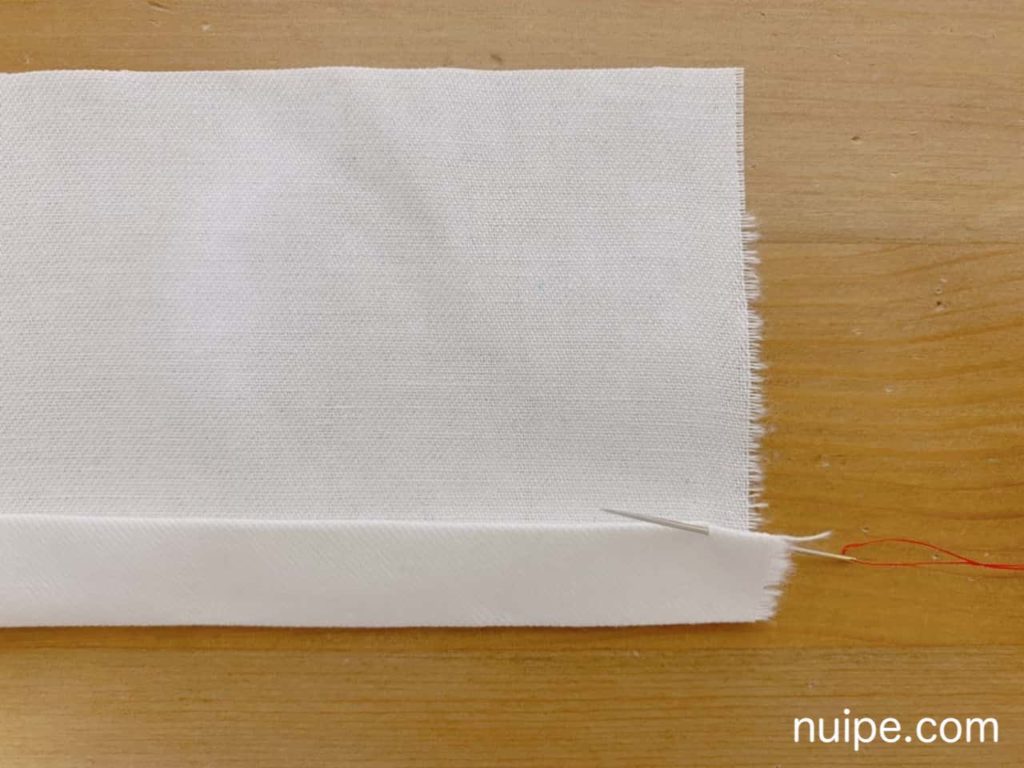

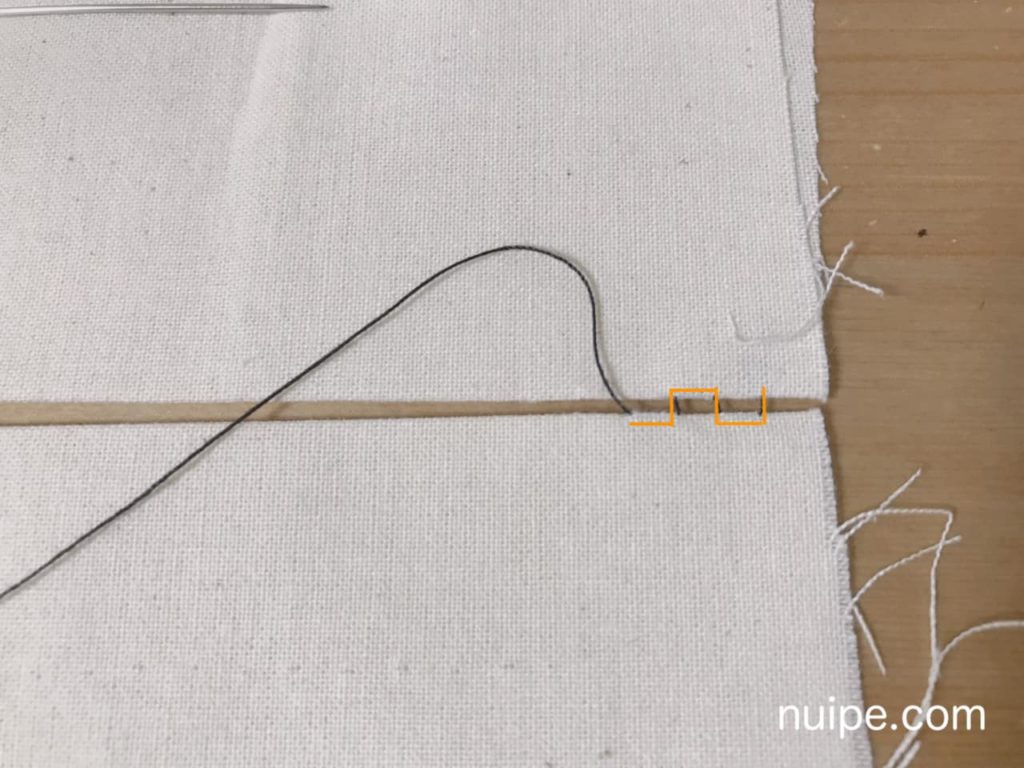

まず玉結びをして生地の折り目の裏から針をさし、糸を通します。

針を出したすぐ上に針をさし、

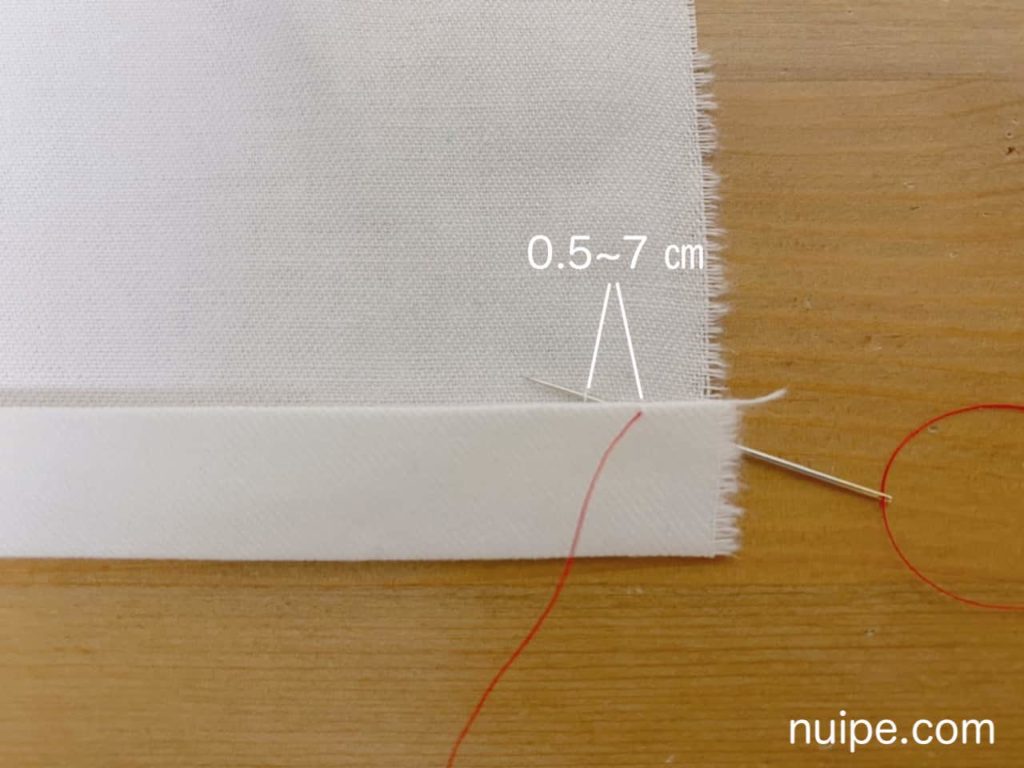

折山を0.3~0.5 ㎝ほどすくいます。

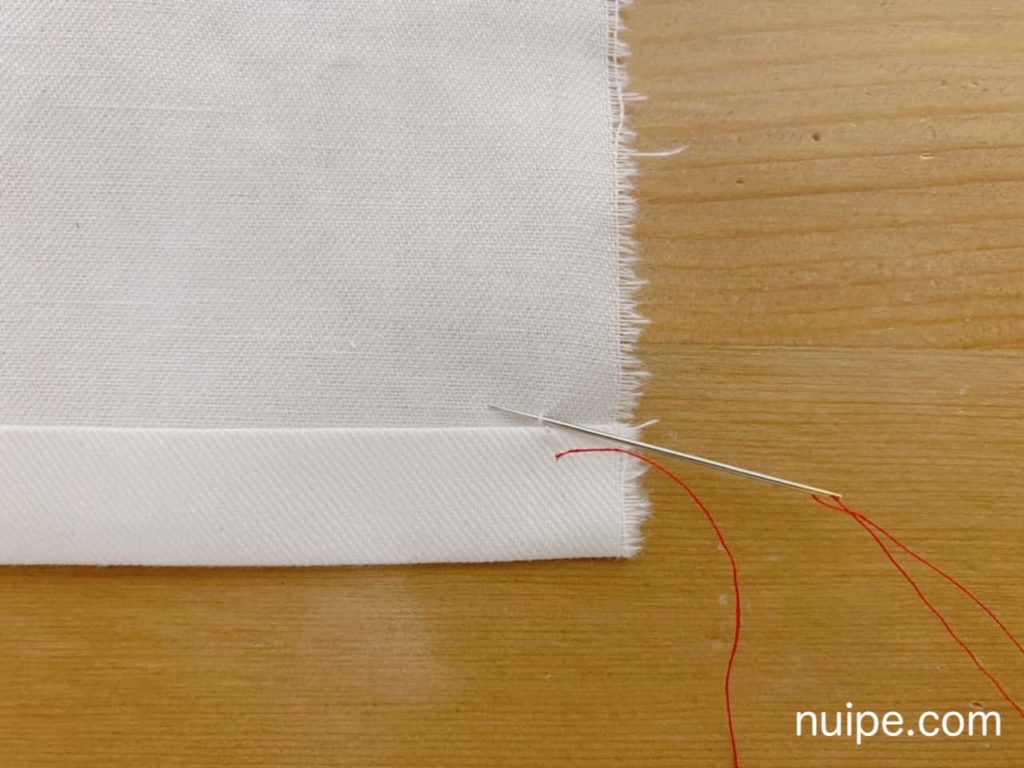

下の生地の折山を同じ幅ですくいます。

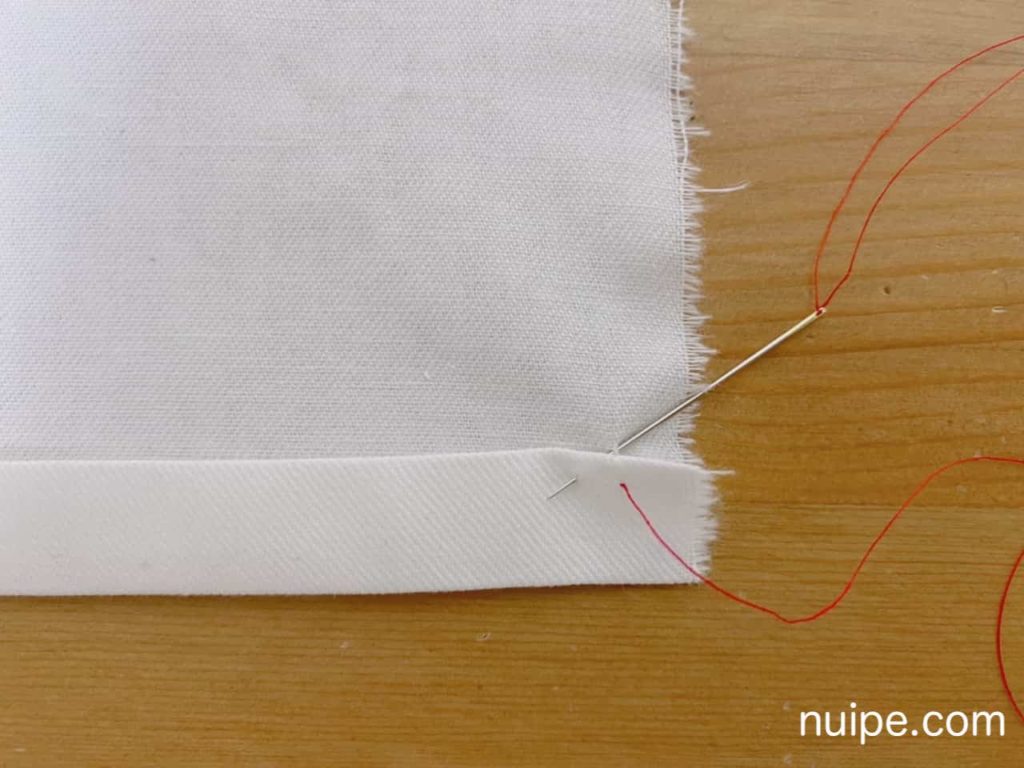

これを繰り返して縫い、

最後に折山の裏で玉結びをしてできあがりです(^^)

糸をひくと、上と下の生地が縫い目が見えずにくっつきます。

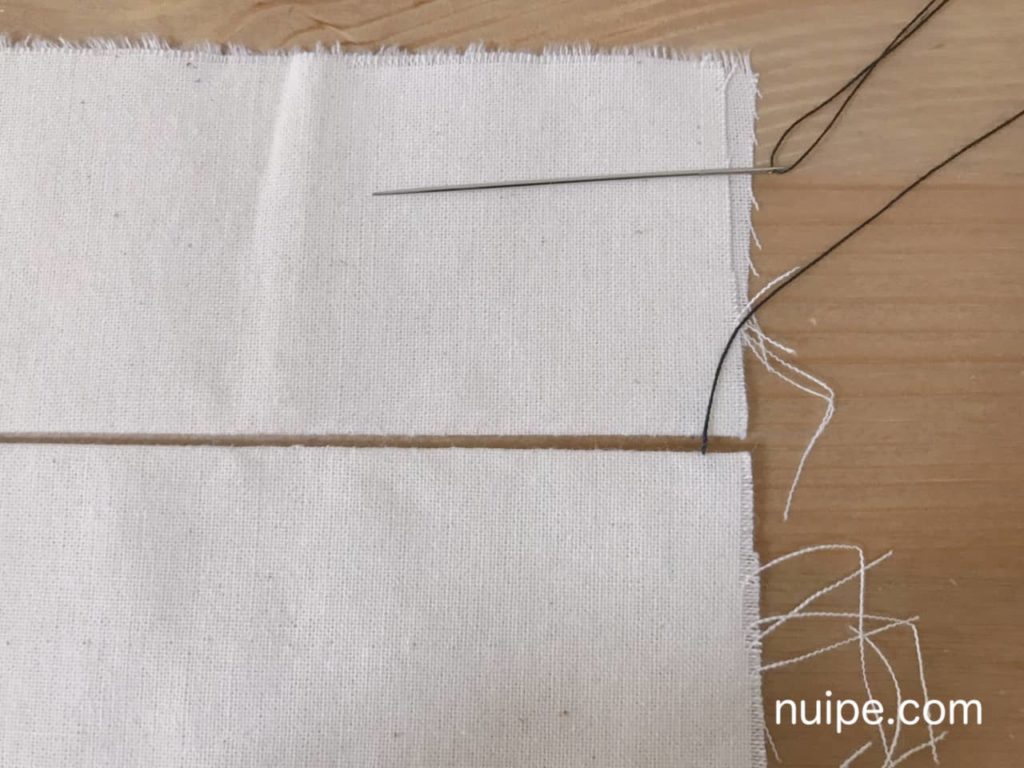

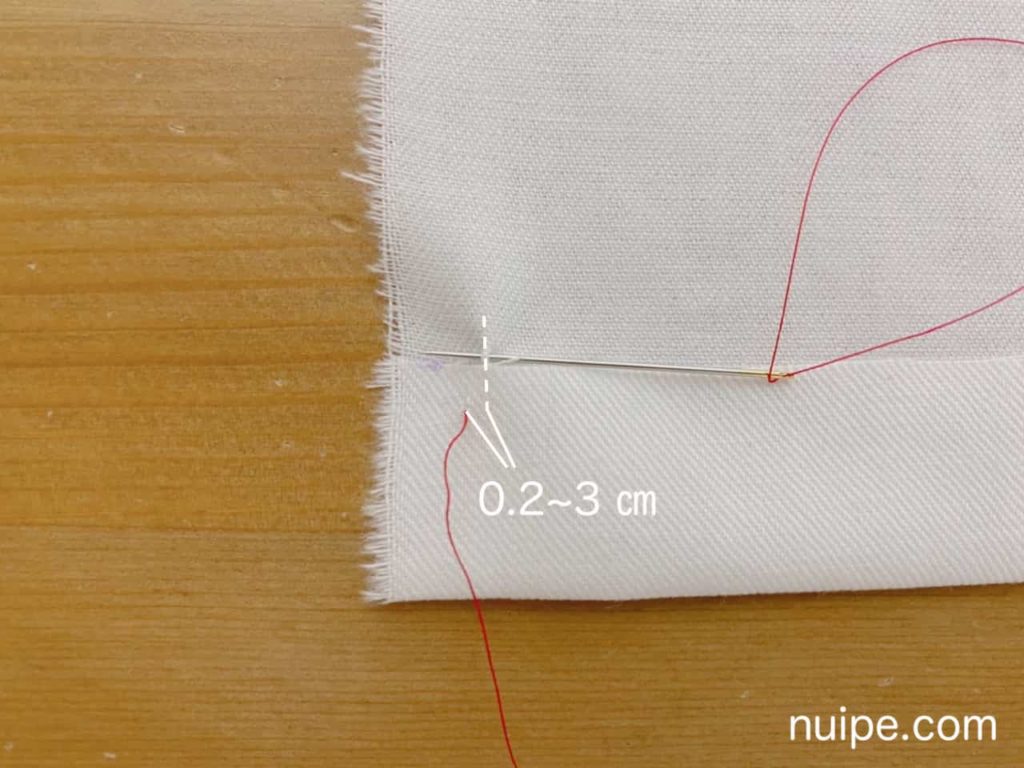

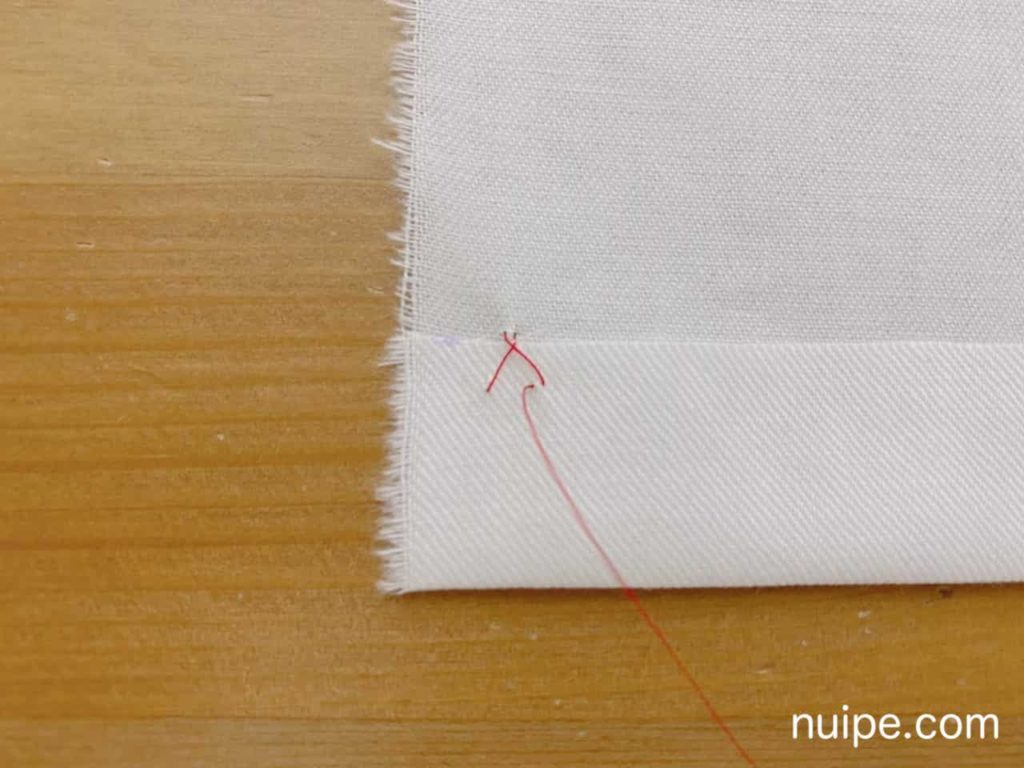

千鳥かけ

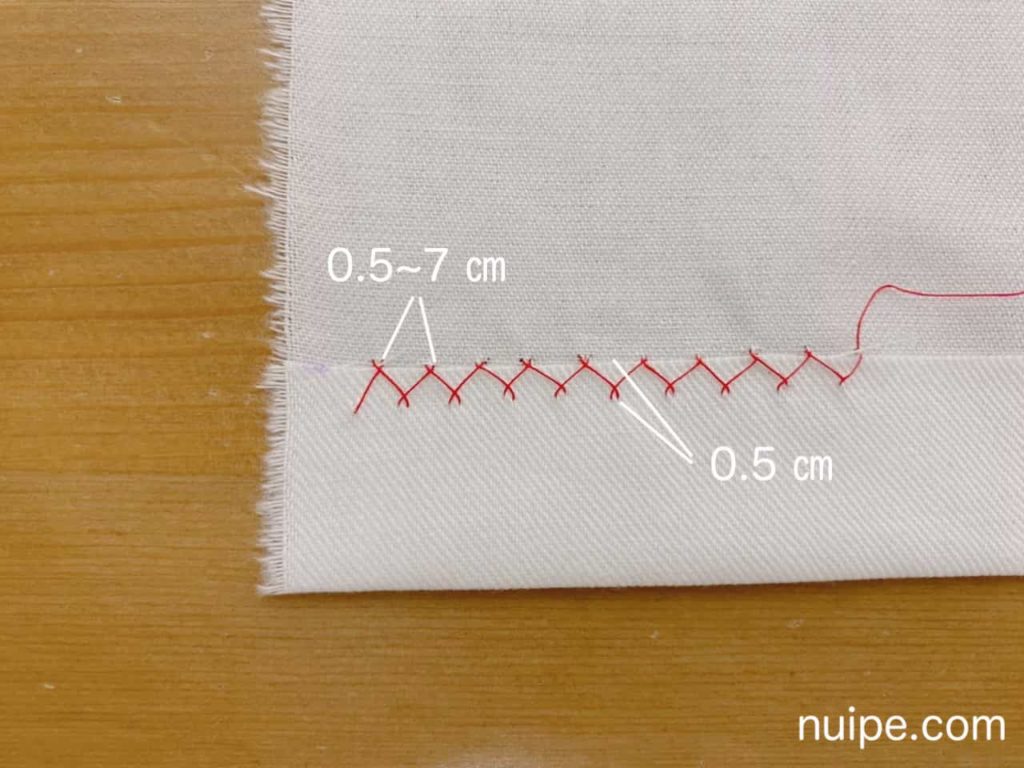

糸をばつ印のように斜めに交差させ、上下を交互に左から右へ返し縫いの要領ですくいます。すそ上げにむいていて、丈夫にまつりたいときに最適。

でも時間がかかるしめんどくさいので、わたしは流しまつりですませることが多いです。笑

折りの裏から針をさし、0.2~3 ㎝ほど右にずれた奥側の織糸1~2本をすくいます。

三角になるように下の生地の織糸を1~2本すくいます。

これをどんどん繰り返します。糸の間隔は↓の写真くらいがちょうどいいです(^^)

最後は玉止めをして、糸が見えないよう裏側に隠して完成です。

ちなみにまつり縫い全般はわたしの記憶があいまいな部分もあり、学生時代からお世話になっている「文化の教科書」からも知恵を拝借しましたm(_ _)m

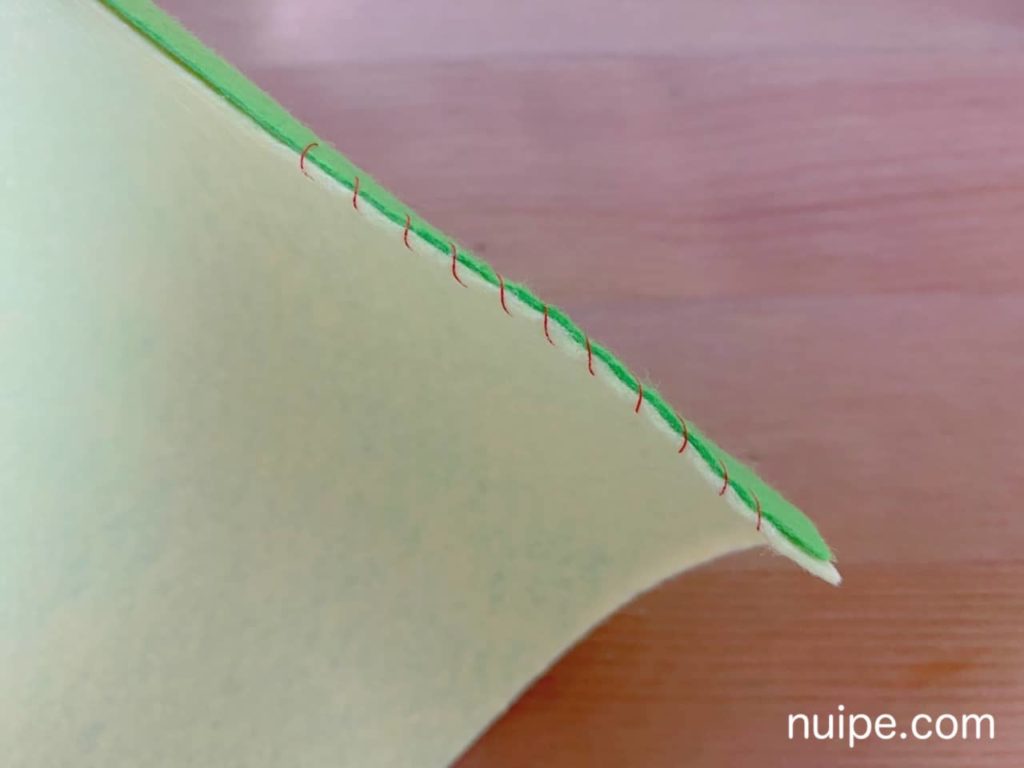

かがり縫い【縫い方の種類】

わたしはミシン作業が多いので使用頻度は低めですが、破れた部分を繕う時に使っています。

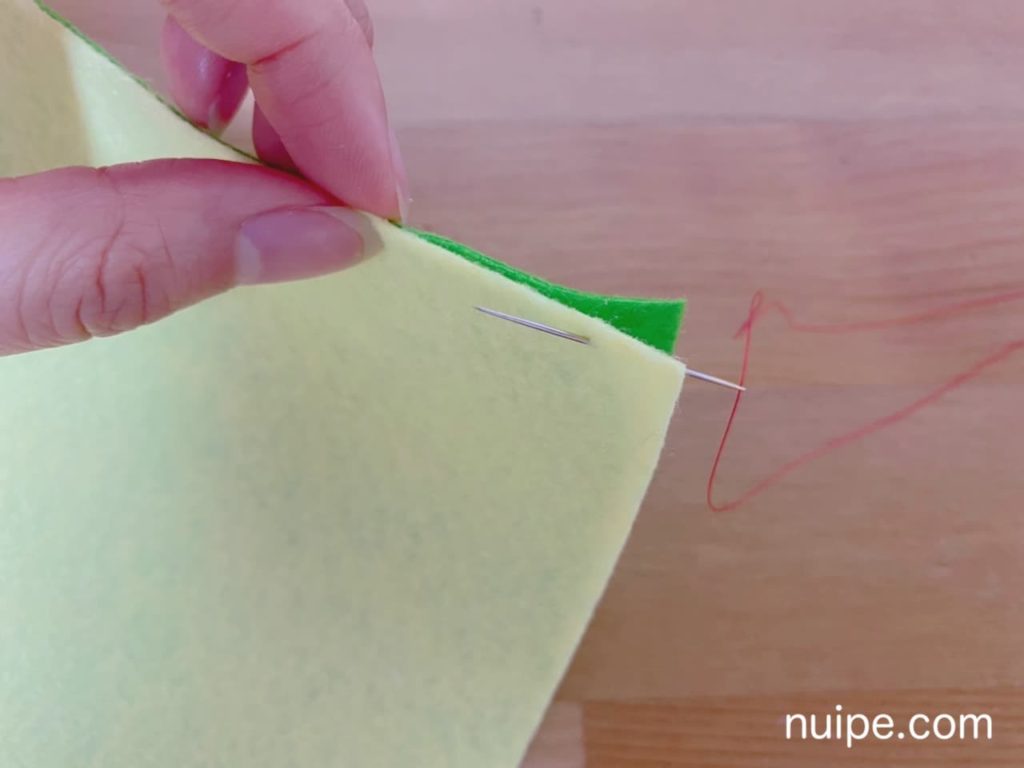

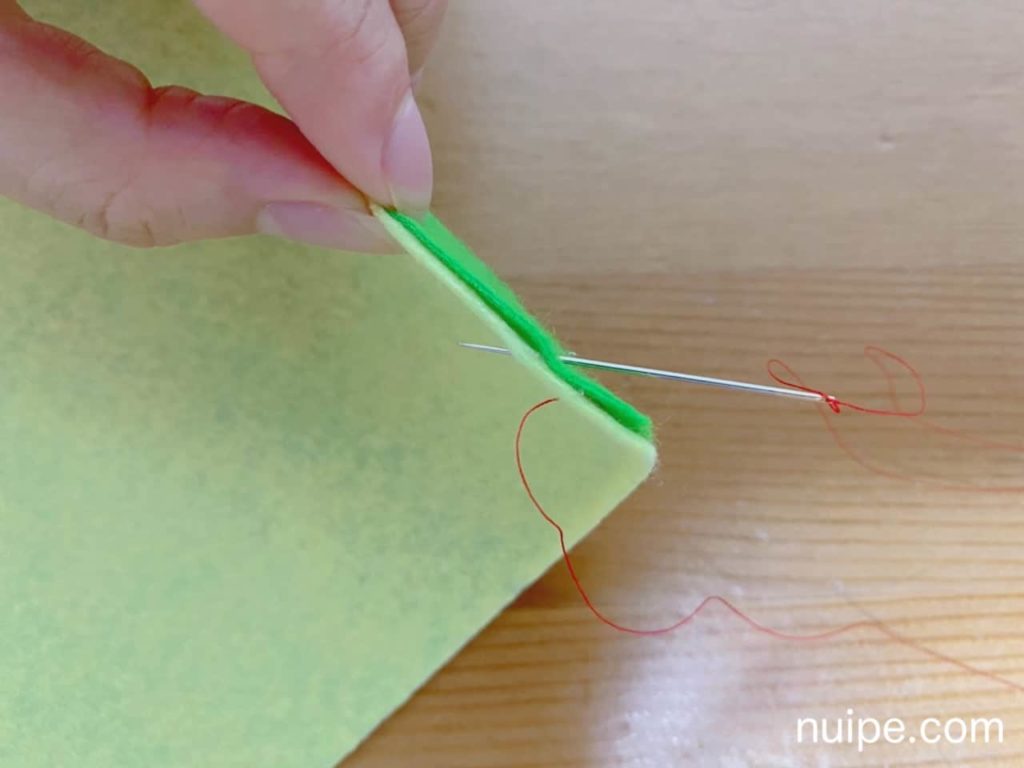

2枚の布の間で目立たないように玉結びをして、裏から針をさします。

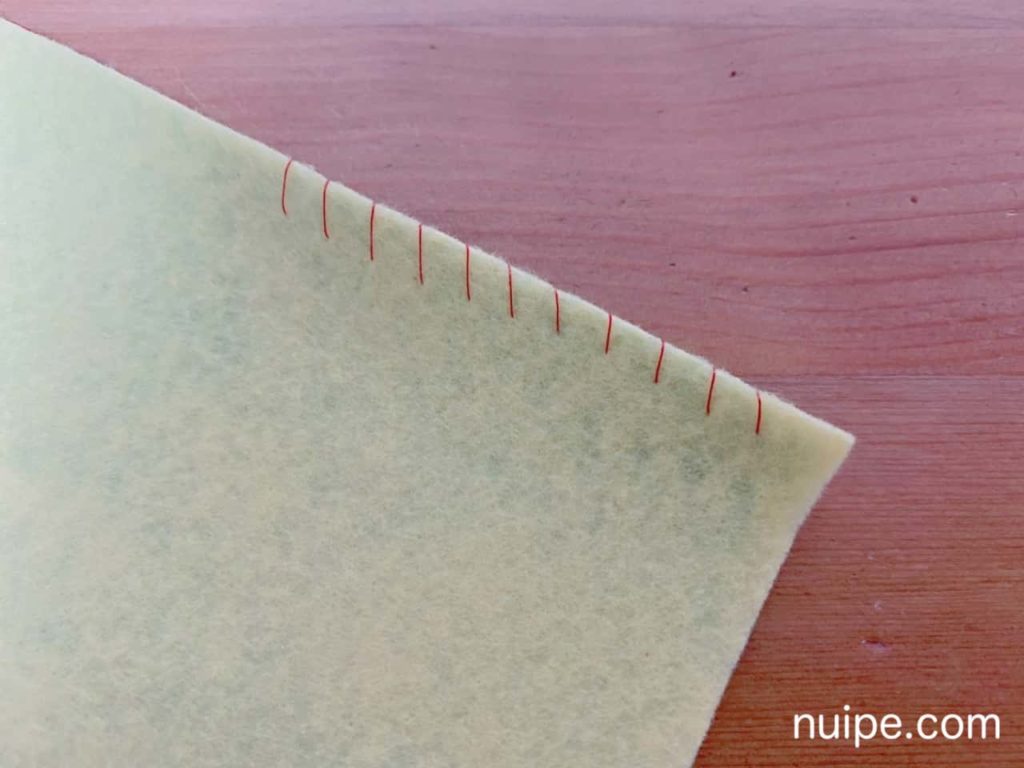

布端を巻くように同じ間隔で縫っていくのを繰り返し、

縫い終わったら2枚の布の間で玉止めします。

横から見ると斜めに糸が渡った状態です。

【フェルト縫いに便利!】ブランケットステッチ

かがり縫いに似た縫い方で、「ブランケットステッチ」があります。

ひと針ずつ針に糸をかけながら縫っていく方法で、フェルトの縫い合わせで主流です。

見た目も可愛いので「見せる縫い目」としてアクセントにもなりますよ(*^^*)

詳しい縫い方は↓の記事をどうぞ。

手縫いの種類のまとめ

というわけで、今回はいろいろな手縫いの縫い方の種類を紹介しました。わたしが初心者のときはほぼ並縫いしか知らなかったので、いろんな知識があると作品作りがもっと楽しくなるかな?と!

いろいろな縫い方をマスターすると仕上がりや仕様を考えて素材選びもできるので、楽しいですよ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

他にもいろいろな手縫いのテクニックを紹介しているので、参考になれば嬉しいです♪

手縫いに慣れてミシンがほしくなった人はこちらの記事をどうぞ!

初心者さんのために選び方やおすすめを詳しく解説しています。

すげぇぇぇぇ!わかりやすいです!

雑巾を縫おうと思ってるので、参考にさせていただきます。

わかりやすい記事ありがとうございました。

嬉しいコメントありがとうございます(*^^*)

雑巾は生地が厚くて大変かも?ですが、頑張ってください!応援しています(^^)

よくわかりました。すっごく参考になりました。

ありがとうございます!

なるほど~ 私も筆者と同じくたてまつりと流しまつりの違いはよくわからなかったけど、写真付きなのでよくわかりました。ありがとうございます。

ヤギヌマさんへ

こちらこそ感想をありがとうございます!

わかりやすく、とても参考になりました。

ありがとうございます♪

K2さんへ

嬉しいコメントをありがとうございます!